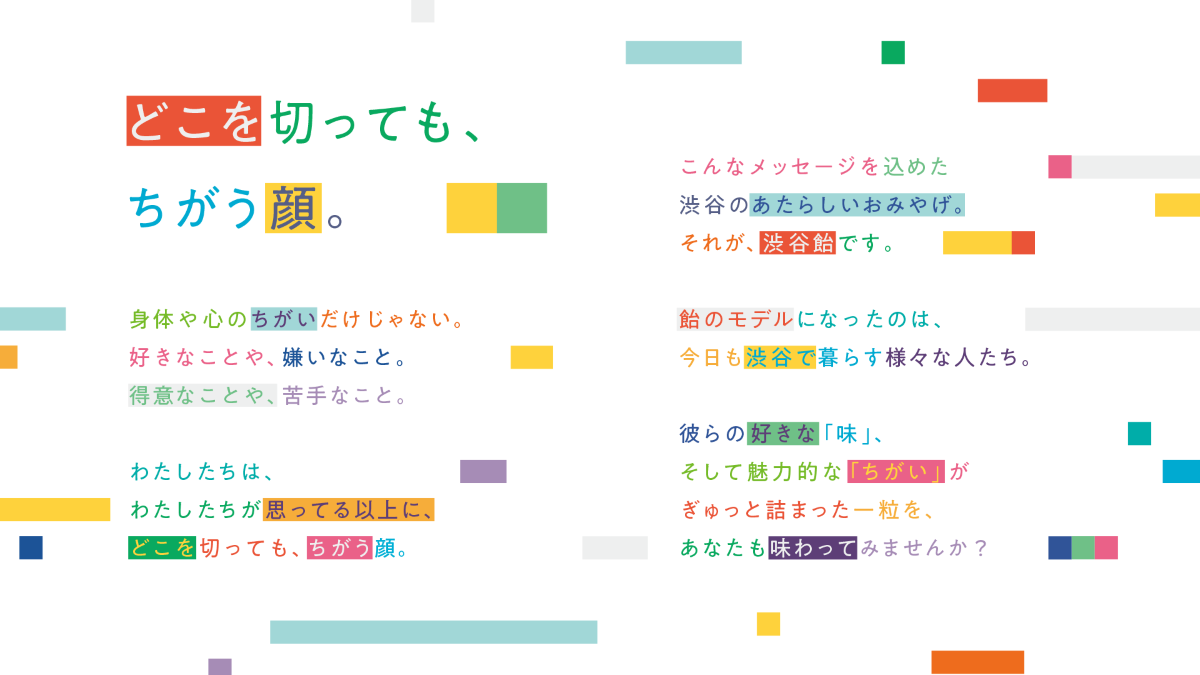

渋谷飴とは

ダイバーシティの考え方を多くの人に親しんでもらうためにスタートしたプロジェクト。

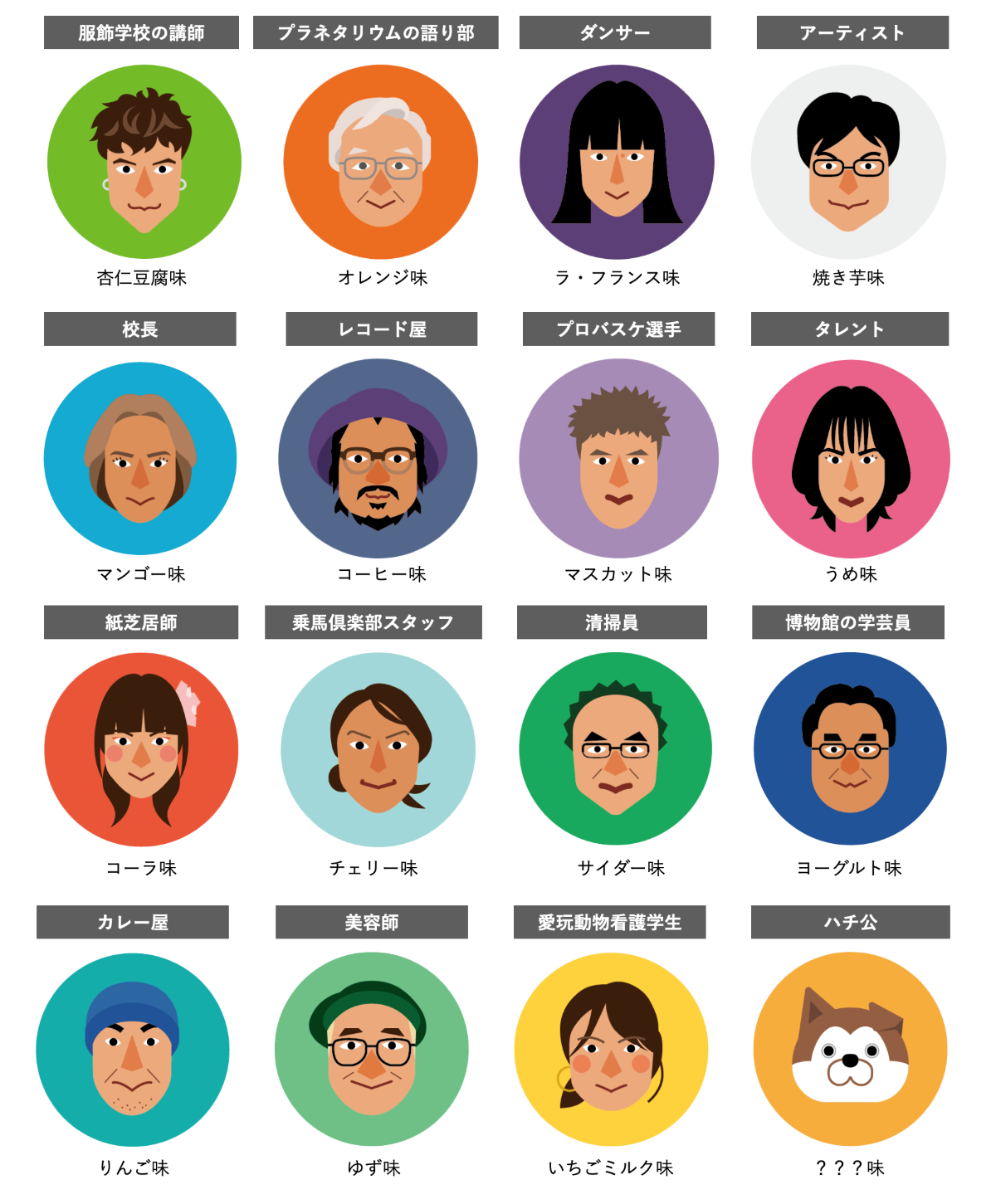

渋谷区のダイバーシティの魅力を発信するために、「どこを切っても同じ顔」ではなく「どこを切ってもちがう顔」が現れるキャンディーを企画。渋谷区にゆかりのある15人を取材し、一人ひとりのキャラクターをモデルに、「ハチ公」も加えた16個の飴を制作。

プロジェクトには、渋谷ダイバーシティエバンジェリストでタレントのryuchellさんや、プロバスケットボールチーム「サンロッカーズ渋谷」のベンドラメ礼生さんにもご協力いただいた。

ダイバーシティを、“意識高い”から“誰でも親しめる”ものへ

―渋谷飴は2020年のACCヤングコンペから生まれたプロダクトということですが、コンペからローンチまでの経緯を教えてください

青沼:2020年に川上が博報堂に入社して、そのとき僕が育成トレーナーとしてついていたんです。いっしょにコンペに参加しないかと声をかけたのがきっかけで、結果準ブランプリをいただくことができました。その後僕が博報堂DYグループのSIGNING(サイニング)へ出向し、そこでの研究開発業務として2022年からプロジェクトが本格始動したという流れです。

―川上さんにとっては入社後すぐのコンペだったのですね。どういった課題だったのでしょう?

川上:4月に入社して、8月末にはスタートしていました。課題は、渋谷区の「ダイバーシティとインクルージョン」という構想を広く伝えるアイデア。もう一人のデザイナーといっしょに考えたのですが、渋谷区にいるいろいろな人をモデルにして飴をつくろう、という当初のアイデアが、かなり忠実に形になったと思います。金太郎飴だとどこを切っても同じ顔だけど、ダイバーシティを伝えるために「どこを切っても、ちがう顔」。このコンセプトを真ん中に置いて、それを体現するための企画を考えていきました。

―飴というアイデアはどのように生まれたのですか?

青沼:僕らがこのコンペに取り組むにあたって、まず課題だと感じたのがダイバーシティという言葉をそもそも知らない人がいるということ。聞いたことがないとか、聞いたことはあるけど意味がわからない、または、知っているけどその意味が限定的であったり。なんだか意識が高いもののように思えて、身構えられている感じがあったんです。その意識高いダイバーシティというテーマを、敷居を下げてオープンに伝えていくためのプロダクトをつくれないかと考えたとき、飴とかいいんじゃない?というアイデアが出てきました。

はじめは僕たちも、このテーマについてちょっと難しく考えすぎていたんですよね。そこをいい意味で気軽なアイデアにして、自分の親世代とか子どもとか、どんな人にも親しみをもってもらえるものにしようと考えて、飴にたどり着きました。

属性は関係なく、その人にしかない魅力にスポットを当てる

―実際商品化するにあたって苦労したことや気づきはありましたか?

川上:渋谷区にゆかりのある16人をモデルに飴をつくったのですが、タレントのryuchellさんやバスケットボールプレーヤーのレオさん、ハチ公以外のキャラクターは、ほぼみなさん一般の方。『しぶや区ニュース』という広報誌を4〜5年分すべて目を通して、区の職員の方と連携しながらどなたを取材するか決めていきました。このプロセスがとても大変でしたが、ここで誰を飴にするかというのはとっても大事なことでした。

―具体的にはどのような議論があったのでしょう?

青沼:さまざまな年代やセクシャリティの方をバランスよく飴にしようという前提はありながら、マイノリティとマジョリティの割合を決めるようなことはしなくていいのではという考えに至ったタイミングがありました。

その人が男性なのか女性なのか、何歳なのか、職業はなんなのか、そういうことは関係なく、一人ひとりが好きなことや得意なこと、その人にしかない魅力にスポットを当てることで、僕らなりのダイバーシティ観を伝えられるんじゃないかと。属性ではなく、その人のスペシャリティに注目しようと方針を固めたんです。ダイバーシティってまさしくそういうこと。表層的な属性ではなく、一人ひとりがもっているちがいの話なんですよね。

「どこを切っても、ちがう顔」のコンセプトはそのままに、渋谷区以外の展開も

―2022年11月にはローンチイベントを開催しましたが、そのときの反響は?

川上:5歳くらいの男の子がすごく気に入ってくれて、「この人は何味の飴だよ!」ってぜんぶ覚えてくれたんです。子どもにもよろこんでもらえるアイデアをつくれたことがうれしかったし、高校生が「かわいい!」と手に取って、リーフレットを読みながら食べてくれたり。そういう姿をみて、わたしたちが目指していた敷居を下げるということが実現できたように思いました。もうひとつ印象的だったのが、その人の人柄とか人生みたいなのが味になってていいね、と言ってもらえたこと。そういう楽しみ方を発見してもらえたことがうれしかったです。

―今後の「渋谷飴」はどんな展開を考えていますか?

青沼:コンペの最初から渋谷区の公式のお土産として製品化したいという想いは強くもっているので、実現できたらうれしいですね。あと、バスケットボール選手のレオさんを取材するなかで、チームの選手で飴をつくったらおもしろそうという話が出てきたり。スポーツチームやアーティストのファングッズとしても相性がいいと思います。「どこを切っても、ちがう顔」というコンセプトはそのままに、渋谷区以外の展開も模索していきたいですね。

川上:たとえば会社の社員紹介に使っていただくのもすごくいいと思うんです。ただパンプレットに社員紹介が印刷されているより、ぜったいに魅力的な会社に見えると思うし。いろいろな人材がいるんだよ、という発信にも使えると思います。

―さいごに、渋谷飴を通してクリエイティビティが社会課題の解決にどう寄与できると感じましたか?

川上:わたしは学生の時から社会課題に関心があって、それを解決する仕事がしたいと思ってきました。そのためにはいろいろなアプローチがあるけれど、わたしは広告業界で取り組みたかった。それは、すごくシンプルに言うと、楽しく解決したかったから。クリエイティビティというとむずかしく聞こえるかもしれませんが、社会課題を楽しく解決することがわたしのやりたいことだったし、今回それがひとつの形となったように思います。

青沼:僕らが普段している広告の仕事は、企業や商品の特徴を魅力的に発信したり、商品を使ってもらうための行動を設計すること。知ってもらう、行動してもらうためにどうするかを日々考えているわけです。その対象が企業なのか社会課題なのか違いだけで、やっていることは基本変わらない。そういう意味で日頃のスキルは十分以生かせると感じます。普段の仕事は企業からもらったお題にこたえていくというやり方ですが、今回の渋谷飴は自分たちがつくったものに対して、いろいろ企業やパートナーを巻き込んでいくやり方。このプロジェクトを通して、また違った仕事の楽しみが広がりました。ローンチ後たくさんの反響をいただいているので、今後もたくさんの方と協業しながら渋谷飴とダイバシティの考え方を広めていきたいです。

SIGNING プラナー

2014年博報堂入社。2022年より「”兆し”からより良い社会への”道標”をつくるソーシャルビジネススタジオ」SIGNING所属。人に教えたくなるコンテンツづくりがモットー。育児と仕事の両立に奮闘中。

博報堂 アクティベーションプラナー

2020年博報堂入社。マス広告制作から新規事業開発やプロダクト開発まで幅広いフィールドでプラニングとコピーライティングを担当。世の中の課題をポップに楽しく解決するアイデアを目指す。