連載【生活者一人ひとりのウェルビーイングを実現させる――「ウェルビーイング産業の夜明け」】Vol.2

目指すは“共創社会の羅針盤”。一人ひとりのウェルビーイングに寄り添うリコメンドエンジン「WellーGiving Cycle」開発秘話

(メンバー紹介)

加藤博司

博報堂DYホールディングス マーティング・テクノロジー・センター

研究開発4グループ グループマネージャー 上席研究員

夏堀雄太

博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター所属

堂上 研

博報堂 ミライの事業室長代理/ビジネスディレクター

部門の垣根を越えて創造した「ウェルビーイング・リコメンドエンジン」

堂上:新規事業開発組織「ミライの事業室」の堂上です。この組織を2019年に立ち上げる前は広告営業に携わっていたのですが、当時から研究開発を担うR&D部門との間に大きな溝を感じていたんです。開発したものを情報としては貰うけれども、「何のために作られたのか」を理解するまでにはなかなか至れない。

この断絶を乗り越えるために、R&D部門と密に繋がり対話できる、イノベーションとマーケティングが一体となってセールスまでつながった環境を確立したいなと。そこで加藤さんに、ウェルビーイングに特化したリコメンドエンジンを共に作れないかと投げかけたんです。始まりはもう3年前になりますか?

加藤:そうですね。私は2019年12月のキャリア入社なので、転職後ほどなくしてアサインされました。前職は宇宙航空系の研究機関でして、博報堂に転職したのは”生活者発想”というフィロソフィーに研究開発の在るべき姿を感じたからです。堂上さんの掲げる「ウェルビーイング=人の幸せのための活動」にも非常に共感しました。

夏堀君は僕が巻き込んだんです(笑)。データや数字のスキルに特化した「理系採用」の新人が入ってくると聞いて、即戦力になるぞと。

夏堀:ありがとうございます(笑)。私は2022年に新卒で入社したのですが、その年の6月にお声掛けいただきました。大学では企業からいただいたデータをもとに、顧客のターゲティングを研究していました。現在は広告の予算配分の最適化など、マーケティングにおける意思決定支援の研究開発に携わっています。今回のお話に関連していえば、リコメンドモデルの開発も専門分野です。

加藤:座組が良いですよね。ミライの事業室が事業戦略をしっかり考えてくれて、我々はそれに必要な技術とは何なのだろうと思索できる。こうした対話型の連携は社内でもより浸透していくべきだと感じています。

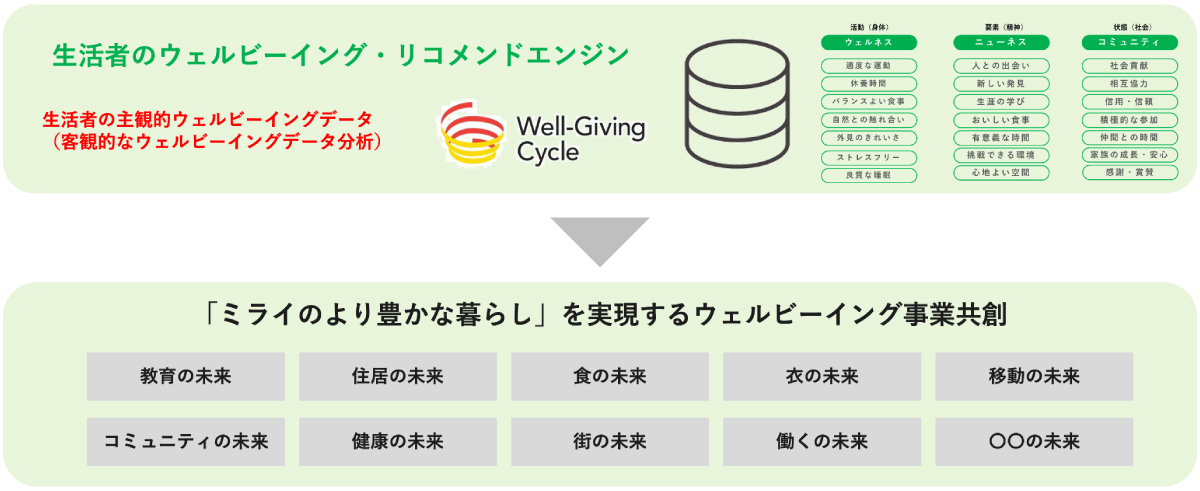

「主観的データ」だからこそできる、究極のパーソナライズ

堂上:まず、Well-Giving Cycleの誕生について振り返ると、ベースは「事業共創」にあります。3年前、あるクライアントから“ウェルビーイングな街作り”というお題を与えられたんです。ウェルビーイングの権威である慶應義塾大学の宮田裕章教授に相談したところ「ウェルビーイングは一人ひとり違う。定義付けはできないんです」と。だからこそ「それぞれのパーソナルなデータをもらってリコメンドできれば、ウェルビーイングな人が世の中に増えますよね」とアドバイスをいただきました。そこで、はじめたのがウェルビーイングな共創社会を実現するためのBetter Co-Beingプロジェクトです。

加藤:究極のパーソナライズですよね。しかし当然ながら、ウェルビーイングのデータは非常に主観的です。どう生きたいのか、どんなものが好きで、何に楽しさを感じるのか・・・・・・。用途が限定的ですし、収集のハードルも高い。いわゆるビッグデータは常時集まってくるからこそ使いやすいのですが、人の意識データではそうはいきません。

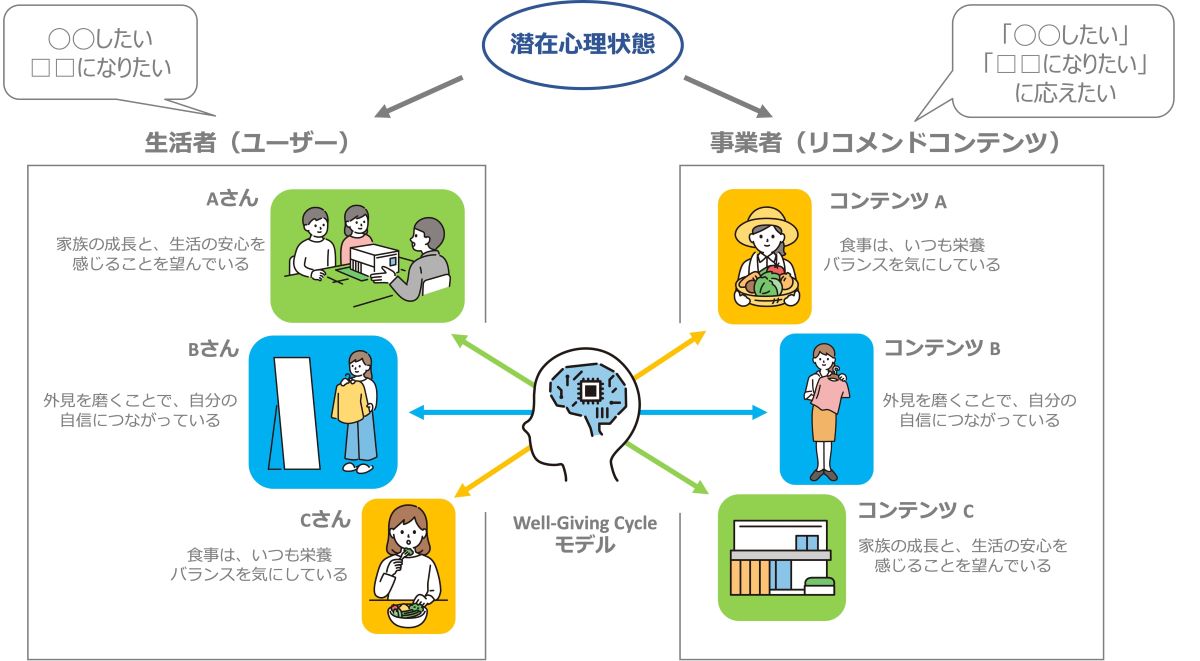

夏堀:一方で、主観的だからこその面白さもありますよね。一般的なリコメンドモデルだと、その人の行動ログ、つまり意識の先にある行動的なデータから何をリコメンドするかを決めるのですが、Well-Giving Cycleでは従来できていなかった、その人の価値観や思考に基づいてリコメンドできる。これは新しい可能性だと思います。

堂上:目的もなく集めたデータは、いわゆる無用なゴミデータになってしまうことが多いけれど、明確な意志をもって収集・分析すれば宝物になり得る。例えば、栄養バランスを気にして健康的な生活を送りたいと潜在的に意識している人で、鉄分不足の食生活をおくっている人には、ほうれん草のスープを薦めるなど、個々人の「主観的データ」とリアルな「客観的データ」を組み合わせれば、ウェルビーイングをパーソナライズドでリコメンドできる最強の仕組みが出来上がるのではないでしょうか。

加藤:より多くのデータを収集して、正確なパーソナライズを叶えたいですよね。そのためには、どのようなリコメンドをギブできるのか、具体的な「価値変換」を提示しなくてはならない。まさにR&D部門とビジネス開発部門が一体となってこそ乗り越えられるミッションだと思います。

特許取得に至った「発想の転換」

堂上:特許取得にあたっても「個々人のウェルビーイングをリコメンドする」という“抽象性”がハードルになりましたよね。

加藤:カギとなったのは「発想の転換」でした。もともと、人の行動から遡って潜在的な思考を“暗黙的”に推定するロジックは世にあったんです。我々は人の「〜したい」「〜になりたい」という思考と、事業者側の「してほしい」を“明示的”に紐づけました。そうすることで、求めているものに合致する情報やサービスが提供されて、一人ひとりがウェルビーイング=幸せになるのではと。その発想が特許として認められました。

夏堀:ゆくゆくは、「時と場所」に応じたパーソナライズにも発展させられるかもしれませんね。同じ人間でも、今日と明日ではやりたいこと、心地良いと感じることが変わってきますから。例えば、用事があって恵比寿に出たけれど、ちょっとした空き時間ができてしまった。そんな時、「お疲れのようなのでヘッドスパはいかがですか?」と提案する。

堂上:スケジュール帳と地図アプリを連携するわけですね。主観的なデータとGPSデータを組み合わせれば「近くにあるこのお店に行くと、お得にリフレッシュできますよ」とクーポンを配信することもできる。新たな体験の提供にも繋がりますよね。

博報堂ならではの“生活者発想”で業界を牽引する

加藤:Well-Giving Cycleは、数理的にはまだまだ他社のリコメンドに及びません。しかし「人の意識データを使ってウェルビーイングに資する」という観点は、“生活者発想”が芯にある博報堂ならではだと思います。まさに世のため人のため、私が目指す研究開発の在るべき姿そのものだなと。特許取得によって、この技術領域は博報堂が牽引していきますと意思表明できたのではないでしょうか。

夏堀:主語がコンテンツやモノではなく「人」というのが特長ですよね。従来のリコメンドは、映画の視聴記録や購買情報など、単一のドメインに特化したものがほとんどでした。でもWell-Giving Cycleを発展させていけば、ジャンルやドメインを横断して、生活者一人ひとりをウェルビーイングにするサービスを提供できる可能性もあるのではないでしょうか。

堂上:それこそが様々な企業との接点を持っている博報堂の強みだと思います。だからこそ、競合を越えた「共創社会」が生まれるきっかけを作り出せる。私はWell-Giving Cycleを「共創社会を作るための羅針盤」にしたいと思っているんです。共に企てて実行する仲間がいないとデータは集まらないし、事業も作れない。「こんな特許がありますよ、一緒にトライしませんか」と、“この指とまれ”的な感じができたらなと、考えています。

特許化のリリースをきっかけに、すでに食品、保険、不動産、エンタメなどエンタープライズからスタートアップを含めて15社以上の企業からお問い合わせをいただいています。共創社会の実現に向けて共に歩んでくれる方々の呼び水となれば嬉しいですね。

Well-Giving Cycleに関するお問い合わせ先はこちら

bettercobeing@hakuhodo.co.jp

博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター

国の研究開発機構を経て、2019 年博報堂入社。上席研究員(博士(工学))。統計モデリングを活用した研究開発業務に従事し、主にヘルスケア、ブランド、メディア、知財の4つの領域でデータ分析/ロジック開発を担当。情報システム研究機構 統計数理研究所データ同化グループの客員准教授を兼任。

博報堂DYホールディングス マーケティング・テクノロジー・センター所属

2022年博報堂入社。大学院時代は反実仮想機械学習の研究に取り組み、日本経営システム学会で学生研究発表優秀賞を受賞。現在、生活者データ分析やデータドリブンなマーケティングソリューションの研究開発を担当。特に、レコメンドモデルやMMM(Marketing Mix Modeling)を専門とする。

株式会社博報堂 ミライの事業室長代理/ビジネスディレクター

1999年博報堂入社。食品、飲料、保険、金融などのマーケティングプロデュースに従事後、ビジネスアーツ、ビジネス開発局で事業化クリエイティブをプロデュース。業界を超えてイノベーション活動を支援し、スタートアップや大企業とのアライアンス締結、オープンイノベーション業務を推進。現在、Better Co-Beingプロジェクトファウンダー、経団連DXタスクフォース委員。