連載【生活者一人ひとりのウェルビーイングを実現させる――「ウェルビーイング産業の夜明け」】Vol.3

全く新しいウェルビーイング・デジタルメディア「Wellulu」が切り拓く地平

*1 主観的Well-Being 21因子:当初「生活者ウェルビーイング21因子」として発表したもの

https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/94109/

メディアエンジンのテクニック×博報堂のネットワーク=爆発的な化学反応

堂上:博報堂の新規事業開発組織「ミライの事業室」室長代理の堂上です。今回は2023年3月より始動したウェブメディア「Wellulu」について、運営母体であるメディアエンジン社の杉岡さん、鎌田さんにお話を伺います。ウェルビーイングをテーマにした全く新しいメディアはいかにして生まれたのか。そして現在の反響や未来の展望に至るまで、ストーリーとお二人の想いを聞かせていただければと思います。

杉岡:メディアエンジン代表取締役・杉岡です。弊社は博報堂DYグループの子会社・ソウルドアウトに所属するメディアカンパニーで、メディアに関するコンサルティングを行う「コンテンツマーケティング事業」と、メディアの立ち上げや運営代行、マネタイズなどの「メディア事業」を柱としています。

鎌田:メディアエンジンの鎌田です。2018年に入社し、現在は2023年に新設された新規事業統括本部の責任者を務めております。

堂上:メディアエンジンはオウンドメディアの立ち上げを多く手掛けていますよね。「ウェルビーイングをテーマに、全く新しいウェブメディアを作る」というチャレンジはいかがでしたか?

杉岡:動き始めたのは1年半ほど前のことなのですが、それまでは出版社さんのDXなどがメインで、ちょうど「ゼロから自社メディアを立ち上げたい」と考えていたんです。ただ、蓄積してきたアセットを活かせるニッチな市場ではなく、巨大なフィールドでのチャレンジなので、勝ちを掴むための絵をしっかりと描けるかが肝だなと。

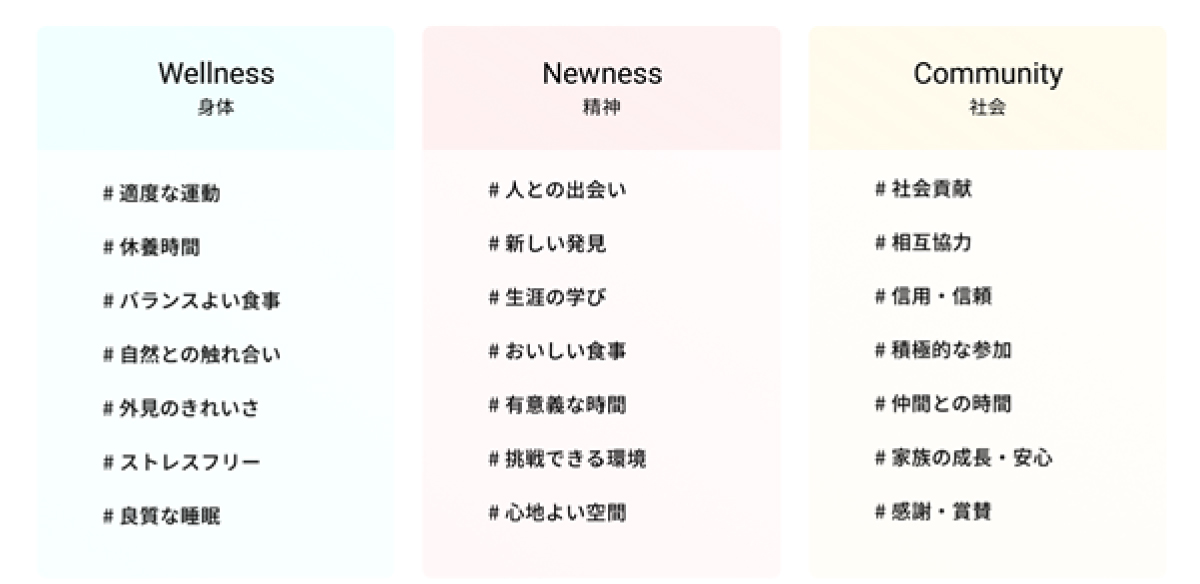

堂上:私たちも以前からウェルビーイングについて研究や活動をしていて、ちょうどそのタイミングでご相談させていただいたんですよね。ミライの事業室では、ウェルビーイングは一人ひとり異なり、21因子の掛け算によって成り立つという診断指標を定義していたのですが(下図)、「まだまだ分解して解像度を上げられます」と何度もダメ出しをいただいて。

鎌田:850個にまで細分化しましたね。あの作業で見出したかったのは、まず「博報堂グループとして親和性が高い、得意なジャンル」。次に「ウェルビーイングの根幹要素となるニーズが高いジャンル」。そして「市場のポテンシャルがあり、売上が立ちやすいジャンル」。この3軸を満たすことで競争優位に繋がるだろうと。総合的に判断した結果、“運動”をメインに据えることになりました。

堂上:ただ、運動絡みのサイトは世の中に溢れていますよね。競合ひしめく市場で「ウェルビーイングに特化したメディアが勝ち残れる」と感じた理由は何だったのでしょう?

杉岡:ひとつはウェルビーイングが、今の時代のトレンドであることです。コロナによって働き方、ひいては生き方が変わりましたから、読者の共感を呼ぶのではと。ふたつ目は先ほど鎌田がお話ししたように、テーマ性を絞り込むなかで一定の売り上げと勝てるシミュレーションが見えてきたこと。最後は、やはり博報堂のネットワークですね。地方自治体を含めた全国との繋がり、大学をはじめとした研究機関とのネットワークは博報堂ならではのアセットですし、それなくしてウェルビーイングのメディアは展開できません。そして我々は、メディアを立ち上げ、拡大していくテクニックやノウハウならどこにも負けない。博報堂とメディアエンジンの化学反応による爆発力に、もっとも大きな可能性を感じました。

“生の声”と“透明性”で、読者の共感を呼び起こす

堂上:リリースから半年、手応えはいかがですか? 読者はもちろん、取材先の方々からも反響が寄せられていると思います。

鎌田:ユーザー属性はビジネスパーソンや主婦の方が中心で、男女比は半々、年齢で言えば20~30代が50%、40代が30%、残りが50代以上という割合です。人気があるコンテンツは最新の大学論文を噛み砕いて紹介する「Wellulu Academy」ですね。世間に知られていないのがもったいない、めちゃくちゃ面白い研究が山ほどあるんですよ。取材に応じてくださった大学教授の皆さんがまたものすごい熱意で、「こんなに分かりやすく編集してくれるメディアは今までになかった。次もぜひ協力したい」とまでおっしゃってくださっています。

堂上:まさに「主観的Well-Being 21因子」の「新しい発見」を体現したコンテンツですね。大学の論文を生活者に分かりやすいよう言語化・図示し、発見や気づきをもたらす。つまり、そのページを訪れることによってウェルビーイングを感じられる。

鎌田:戦略的に言えば、大学などの研究機関と記事を作ることでドメインレーティング(DR:ウェブサイトの信頼性を評価する指標)が上がるんです。ただ、それだけを求めて中身がおざなりになっているメディアにはしたくなかった。Welluluにはブランドを毀損するような低クオリティの記事は絶対に載せない。そこは譲れないポイントでした。

杉岡:「Wellulu」というメディアのファンになっていただくために、我々は、一次情報である“生の声”にこだわろうと。Welluluの使命は、ウェルビーイングを社会に浸透させること。正しく意味のある情報を、ユーザーの皆さんが“共感”できる形でお届けする。「読んだ時、どんな気持ちを呼び起こせるか」を常に考えながら編集しています。

鎌田:淡々とノウハウを伝えるのではなく、例えばインタビューなら、聞き手が専門家の話を伺うなかでどう感情が動いていったかまできちんと見せていく。“生の手触り”と“透明性”を意識しています。

堂上:なるほど。私がウェルビーイングにおいて大切にしているキーワードが3つありまして、「ギブの精神」「透明性」「リスペクト」。自分がオープンにならないとギブはできませんし、フェイクデータがひとつでもあれば信頼を失ってしまう。つまり透明性が欠かせません。そして「どうやったら世の中の人たちが本当に関心を持ってくれるんだろう」というリスペクトの視点で相手に向き合うことで、本物の情報を正しい形で導き出すことができる。Welluluの編集方針そのものですね。

2035年のWelluluは“メディアのその先”へ

堂上:最後にこれからのお話を伺いたいのですが、今後10年後に向けてWelluluをどのように育てていきたいですか?

杉岡:メディアの価値は、情報の非対称性をなくし、業界の負を解消することだと思っています。ある企業のウェルビーイングな取り組みを紹介することで、Welluluの記事を読んだ他社にも採用の輪が広がっていく。目指すは、世の中そのものをより良く変革できるメディアです。

堂上:ウェルビーイングに関するサービスの紹介も需要が高まりそうですよね。ミライの事業室には外部パートナーとのアライアンス/ネットワーク構築を推進する「Hakuhodo Alliance One」というチームがあって、ウェルビーイングテックのスタートアップ企業およそ400社と提携しています。いずれのサービスも非常に面白いんです。ユーザー目線で「このサービスを利用すればこんな風にウェルビーイングになれますよ」と言語化して記事にしていければ、それこそ“より良く生きる”ための価値観、方法を社会に浸透させられます。

杉岡:おっしゃる通りですね。ゆくゆくはWellulu自体から事業を生み出していきたいとも考えています。例えば、メンタル面で悩んでいるユーザーに、一歩踏み出すための情報だけでなく、それを実践できるサービスまで提供する。10年後には“メディアのその先”に到達しできたらなと。それと今から10年後ともなれば、メディアのあり方も変わってくるでしょう。やはりカギとなるのはAIだと思います。ユーザーの“今の状態”を読み取り、ベストなタイミングで、ベストなサービス・コンテンツを紹介する「双方向のコミュニケーション」も展開できるのではと思いますね。

堂上:一人ひとりのウェルビーイングに寄り添う、パーソナライズされたメディアになっていくわけですね。現在は、博報堂DYグループが開発したウェルビーイング・レコメンドエンジン「WellーGiving Cycle」による「ウェルビーイングいろいろ診断」を提供していますよね。どんなことにウェルビーイングを感じるか、10の色になぞらえて教えてくれる。こうしたサービスがさらに進化して、例えば「あなたはこの記事を読むとウェルビーイングになる傾向があります」とリコメンドされる…というようになっていけば、さらなるオリジナリティを獲得できますね。

鎌田:テクノロジーを介した双方向のコミュニケーションはもちろんですが、人と人で双方向のコミュニケーションができるメディアとしてもしっかり育てていきたいです。ユーザー同士だけでなく、有識者やサービス提供者、我々編集者とも情報を交換し、時には助け合える「村」のような状態ですね。Welluluからウェルビーイングの経済圏ができていって、そこから徐々に社会へと価値観を広げていければと。

堂上:Welluluという名前は、ウェルビーイングな状態が「るる*2」として続く、つまりサステナビリティを意味しているんですよね。ウェルビーイングになるきっかけをもたらすだけでなく、習慣化も後押しする。「気がついたらウェルビーイングを感じている」「ウェルビーイングなトピックが常に会話に登場する」くらいの影響を及ぼす、大きなメディアに成長してくれたらと期待しています。

*2 るる(縷縷):細く長くとぎれることなく続くさま(goo辞書 デジタル大辞泉(小学館)より)

Welluluでは、今後のコンテンツ展開や3名にとってのウェルビーイングをご紹介。

本連載と合わせてぜひご覧ください。

https://wellulu.com/mutual-cooperation/10993/

お問い合わせ先はこちら

Wellulu

https://wellulu.com/

メディアエンジン株式会社

https://media-engine.jp/

博報堂DYグループ メディアエンジン株式会社 代表取締役

広告会社勤務を経て2010年、株式会社オプトに入社。さまざまな広告主のデジタルマーケティングの戦略立案に従事した後、2012年に子会社であるソウルドアウト株式会社に出向、転籍。関西営業部部長として大阪、京都、兵庫を管轄。東京本社に転勤してからはEC支援部部長、西日本統括本部長を歴任し、2020年メディアエンジン株式会社取締役に就任。メディア事業の統括・推進と新規事業開発に携わる。2022年4月より現職。

博報堂DYグループ メディアエンジン株式会社 新規事業統括本部 執行役員

美容専門学校を卒業後、都内有名サロンに就職。その後デザイン制作会社を経て2018年にメディアエンジン入社。メディア運営に携わり、2019年から大手美容メディア運営チームの責任者に。ソウルドアウトグループ全社MVP2度の受賞を経て、2021年にチーフグロースハッカー就任。2023年より新設された新規事業統括本部で責任者を務める。

株式会社博報堂 ミライの事業室長代理/ビジネスディレクター

1999年博報堂入社。食品、飲料、保険、金融などのマーケティングプロデュースに従事後、ビジネスアーツ、ビジネス開発局で事業化クリエイティブをプロデュース。業界を超えてイノベーション活動を支援し、スタートアップや大企業とのアライアンス締結、オープンイノベーション業務を推進。現在、Better Co-Beingプロジェクトファウンダー、経団連DXタスクフォース委員。