HAKUHODO HUMANOMICS STUDIO「オシノミクス レポート」はこちらから

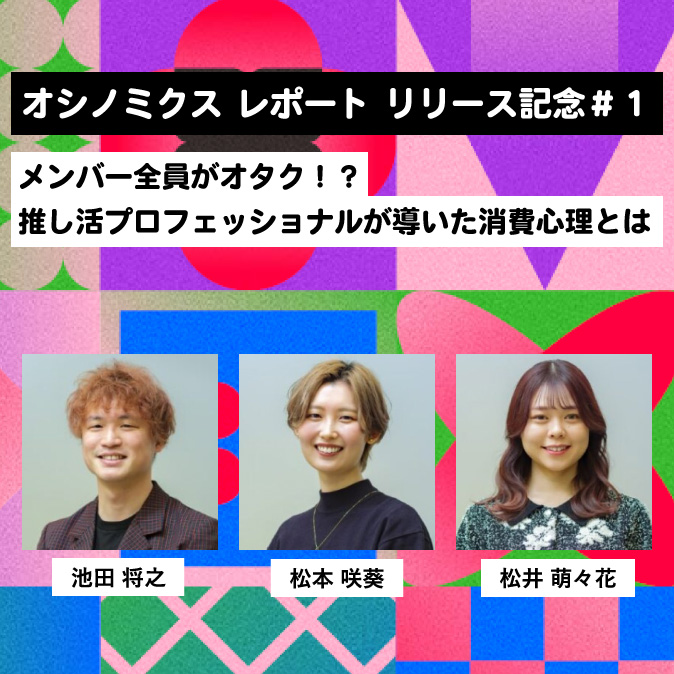

博報堂ケトル クリエイティブディレクター 南俊輔

博報堂 BXマーケティング局 ストラテジックプラナー 鈴木美織

博報堂 BXマーケティング局 ストラテジックプラナー 江口拓臣

推し活についてビジネス視点で話せる専門家がいないという課題感

-#1の座談会メンバーは全員オタクと自負していましたが、みなさんにも推しがありますか?

鈴木:私は5年くらい前から声優ラップコンテンツにはまってます。それをきっかけに2.5次元舞台を観はじめて、そこで俳優の推しを見つけました。もともと小学生からオタク歴があるのですが、そのときはアニメのキャラクターに対して「3:推しをエネルギーに生きたいクラスター」くらいの推し活をしていたんです。でも、リアルの人間にはまってからは「6:推し活をどこまでも極めたいクラスター」になっていくという変遷を辿っていますね(笑)。

江口:僕は中学生の頃にボーカロイドにはまって、高校で女性アイドル、大学でK-POPと、コンテンツを練り歩いています。その時々で一番はまるものは変わるけど、好きなものは積み重なっている感じ。クラスターをひとつに絞るのはむずかしいですが、「2:推し活で日々を輝かせたいクラスター」に近いかもしれないですね。キラキラしているアイドルを見て元気をもらう、みたいな。

南:僕は2と3のミックスって感じかな。現場に行くというより遠い存在として崇めている感覚。僕はK-POP推しなんですけど、彼女たちは努力家だから、それを見て頭が下がる思いなんですよね(笑)。彼女たちのかんばる姿が、自分の努力の源になっている感覚です。

-オシノミクス レポートを発表しようと思った経緯について教えてください。

南:「推し活ってビジネスチャンスなのはわかっているけど、どう取り入れればいいんだろう?」というのが、いまのクライアントの関心事。それに対して、推し活についてビジネス視点で話せる専門家がいないという課題を感じていました。

だいたいが「わかったようなことを言っているだけでぜんぜん現場をわかってない」か、「当事者すぎてうまく言語化できていない」の2パターンになってしまっていて、もったいないと感じることが多かったんです。メンバーからも「推し活を使ったマーケティングでうまくいっている事例をあまり見たことがない」という意見が多くて。

ファンからすると「全然わかってない」と思うし、ブランドもお金を使っているのに喜ばれていないという不幸なできごとが起こっているから、そこに役立つような研究があるといいよねというのがきっかけ。「HAKUHODO HUMANOMICS STUDIO」自体、学術的なアプローチで生活者とビジネスを接続しようという試みなので、推し活がいま一番適した課題だと思って起案しました。

キーワードは「応援」と「感謝」。推しのための出費から、自分をいきいきさせるための投資へ

-マーケティングにおける「不幸なできごと」というのは具体的には?

鈴木:よくあるのは、なんの文脈もなく、パッケージにイラストが載っているだけ、とか。けして悪くはないんですけど、もう少しやりようがあるのでは?と思ってしまいます。

江口:「いま流行っているものを起用すれば売れるのでは?」という企業側の下心が透けて見えると、ネガティブに受け取られてしまいますよね。推している人は純な気持ちで推しているので。逆に、推しをすごく理解してくれているキャンペーンは感謝される。みんなが不幸になるか、みんなが喜ぶかのどちらかになっていることに、マーケターとして危機感を感じますし、推し活当事者としてもモヤモヤしていました。

-推し活をビジネスにするときに外せない視点とは?

鈴木:今回の調査でも顕著でしたが、推し活をしている理由をきくと、「応援」と「感謝」というキーワードが出てきます。それが消費の目的とイコールになっている。自分もそうですが、はじめは応援したい気持ちでライブに行ったりグッズを買ったりするんですけど、そうすることで自分の生活が充実して、それに対して「楽しい毎日をありがとう」という感謝が生まれるんですね。応援の感覚から、お布施の感覚にループしていくんです。

-好きだからお金を払うというのとはちょっと違う?

鈴木:段階があるかもしれないですね。好きだからグッズがほしいというのは購買意欲。それを重ねるうちに、「これは推しが成長するための投資である」という大義が生まれます。ここまでは推しのための出費ですが、それ以上に「自分をいきいきさせるための投資である」という感覚に進化しているのが推し活消費の特徴。だからこそ、積極的に、ポジティブにお金を使いたくなるんです。

能動的に行動する消費者には「余白」が必要。推し方の「多様性」を受け止める

-オシノミクスをビジネスに活かす際の具体的なヒントはありますか?

南:今回のレポートで発見だったことのひとつは、つくりこみすぎるのではなく、「余白」が大切であるということ。マーケティングというのはそもそも受け身の「消費」者に向けて行うものでしたが、推し活は非常に能動的な行動なので、その時点でかなり異質なんです。

受け身ではなく能動的に行動する消費者と対峙するとき必要なのが「余白」。情報発信でも考察する余地を与えるなど、ユーザーが勝手に盛り上がれる状態をいかにつくるかが問われてきます。

また、6つのクラスターでもわかるように、ユーザーの参加度合いも人によってさまざまですよね。その多様性を許容できることも大切です。推し活ときくとどうしても全員フルコミットしている人だと思いがちなんですけど、ライトな人もいる。

江口:推し活にもいろんな楽しみ方があるという前提がそもそもないんですよね。

鈴木:同じものを推していても、人によってグラデーションがありますもんね。理想としてはどのクラスターも楽しめる企画になっていることが一番。ライトな楽しみ方もがっつりの楽しみ方もつくれるのが余白のつくり方なのかもしれません。

-その前提を知るだけでもこのレポートを見る価値がありますね。

南:推し活をテーマにした企画を起案するとき、どの感情を捉えたいのか、ということをこのレポートを見ながら議論してもらえるとすごくいいと思います。今回は「応援」する感情を取りにいくのか、「共有」する感情を取りにいくのか、いや、ガチ恋勢の「所有」欲を取りにいくのか。それをクリアにしないと中途半端なコラボができあがって終了という結果になりかねないので、そのための戦略的なツールとして活用してほしいですね。

「好き」の奥の心理まで理解すれば、企業が感謝される仕組みができる

江口:めちゃくちゃわかります。これまでのファンマーケティング的なものは、ターゲットに対する心理の洞察が「この世代の人が好きだから」で止まっていた。なんで好きなのか、なんで応援しているのかに一歩踏み込むと、マーケティングの解像度が上がるんですよね。共感が大事なのであれば生活者同士がつながる企画ができるし。好きの奥まで心理を読み取れるのがこのクラスター調査。その理解があれば、企業が「感謝される」仕組みができて、みんながウィンウィンになれるはずなんです。

南:オタクって律儀だから、ちゃんと企業に感謝するし、一回感謝したことを忘れない(笑)。昔ああいうことやってくれたよね、みたいな記憶はずっと残るんですよ。推しへの感謝もあるし、推しを支えてくれた企業への感謝もあるんだよね。

鈴木:ありがとうの気持ちで買うし、これが売れて、また企業が推しとコラボしたいと思ってくれたら嬉しいんです。

南:これで結果を出せばセカンドコラボも検討してくれるだろうってことまで考えて買っていることを、企業は理解した方がいい。初週に売り上げておいたほうがいいかな、とかそこまで考えてますからね。ほとんどマーケターですよ(笑)。だからこそ、ちょっとやそっとの表面的なコラボをやると舐められる。わかってないね、みたいな(笑)。

でもそれで萎縮してしまうのももったいないから、このレポートのような共通言語が必要なんです。これを活用していい企画をつくってもらえたらうれしいですし、僕らがそのパートナーになれると思っています。

売り上げ施策というよりブランディング。「味方」だと思ってもらえるプロモーションを

-最後に、企業のマーケティング担当者に伝えたいメッセージがあればお願いします。

鈴木:企業の担当者さんはどうしてもフォロワー数で判断しがちですが、規模の小さいコンテンツほど「自分が推しを支えている」という意識が強い。そういうコンテンツこそ、企業との絆が生まれるし、いわゆるロイヤリティにつながりやすいことに気づいていただけるとうれしいです。ネクストブレイクくらいの人を起用することで、長い間愛してくれるファンが増えるんじゃないかと思います。

江口:味方をつくるっていう感覚なんですよね。プロモーションが成功すると、売り上げが伸びるだけじゃなくて、推している人たちが企業の味方になってくれる。これって実は、売り上げ施策というよりブランディングに近いんです。これに気がつくと、もっとテクニカルに使えるんじゃないかと思いますね。この企業は味方だと思ってもらうことって他ではなかなかむずかしいことですし、それが推しの心理を理解するということなんだと思います。

鈴木:いっしょにこのコンテンツを楽しんだ仲間だよね、みたいな感覚で、その企業が次に出した商品を買ったり、コラボ期間が終わってもいい影響が残るんですよね。それが味方という感覚。理解度の高い、リスペクトのあるコラボをしてくれるとそういう感情が芽生えます。

南:やっぱり感謝するんですよ。ふつう「感謝」ってワード、マーケティングで出ないですよ(笑)。お金出して感謝しているっていう異常事態が起きている。味方だっていう感覚も普段ないじゃないですか。それが起こるという唯一のフィールドなんじゃないかな。本当にあたらしいマーケティングですよね。

江口:いいキャンペーン見ていて、嬉しい瞬間ありますよね。これつくっている人間にオタクいるなって(笑)。

南:ぜったい現場のやついたな、とか話になるもんね。同志がいるっていうのはいい。僕らのチームはガチオタがいるのが強み。ほとんどのフィールドをおさえているので、様々な相談にのれますよ。受け身ではなく、「行動する消費者」を相手にするということが、マーケティングとしても新しいステージに向かうキーワードになるはず。そのヒントとしてオシノミクス レポートを活用していただきたいですし、推し活マーケティングのプロフェッショナルとしてお声がけいただけたらうれしいです。

博報堂ケトル クリエイティブディレクター / VVMagazine編集長

2016年博報堂入社。(株)SIGNINGを経て、2020年より博報堂ケトルに参加。

カルチャーやアカデミズムの深い知見とグローバル視点を組み合わせた、文化を育てるクリエイティブを得意とする。広告に加え、近年はAI事業やZ世代向けマガジンの編集長もつとめる。2021年ACCヤング入賞。

最近の推しはNewJeans(とプロデューサーのミン・ヒジン氏)。

博報堂 BXマーケティング局 ストラテジックプラナー

2017年博報堂入社。PRプラナーとして情報戦略プランニングを経験した後、2020年より、ストラテジックプラナーとして社会発想を起点とした企業・ブランドのマーケティング戦略立案に従事。趣味はアニメ・漫画、2.5次元舞台、音楽、ゲームなど。人生の大半を“オタク”として過ごした経験から、IP活用プロモーションのコンサルティング等も担当。

博報堂 BXマーケティング局 ストラテジックプラナー

2018年博報堂入社。ストラテジックプラナーとしてマーケティング・コミュニケーション戦略立案から商品の開発まで幅広く従事。若者や美容に関する領域を得意とする。趣味はアニメ・漫画、ゲーム、メンズメイクなど。中高生の頃から推し活を始め、アイドル・K-POPからVtuberやVocaloidまで幅広いコンテンツを愛す。