若手!クリエイターが挑む!ソーシャルテーマvol.13

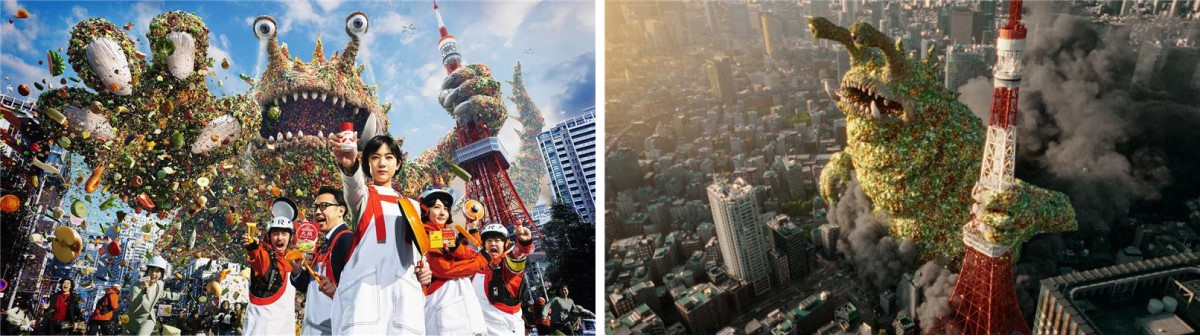

フードロス解決の扉を開くのは巨大怪獣?!味の素(株)「フードロスラ」プロジェクト

「フードロスラ」とは

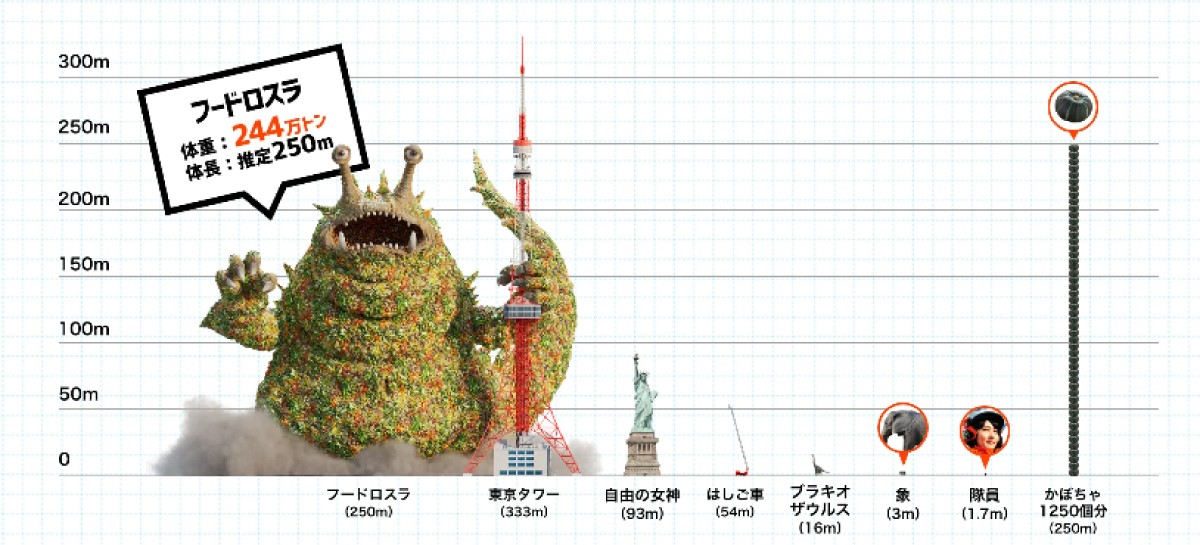

日本の家庭における、年間約244万トンにも及ぶフードロスについて周知し、その解決を呼びかける味の素(株)のプロジェクト。家庭から出る廃棄食品から生まれた巨大怪獣「フードロスラ」を撃退することで、フードロスのない地球を取り戻すことを目指す。

フードロスの大きさを可視化するために生まれた「フードロスラ」

―今回のプロジェクトについて教えてください。

松村

今回のプロジェクトは、社会課題をテーマにしたブランド広告の制作です。味の素(株)として親和性の高い社会課題はさまざまあるのですが、そのなかでもフードロスをテーマとして、アイデアを出し始めるところからスタートしました。

ECDの福島さん、CDの永井さんという座組で、最初はデザイナーの竹内とコピーライターの僕で提案した1枚画のグラフィック広告が採用されました。次第に、各種施策に展開して、様々な角度から世の中にしっかりとメッセージを届けていこうということになり、アクティベーションの小林さんとPRの根本さんにも参画していただくことになりました。

―フードロスという課題設定から、どのようにアイデアを練っていかれましたか。

松村

フードロスってどれくらいすごい量なのか、パッとわからないですよね。調べてみると、日本のフードロスは家庭内で年間244万トン以上、東京ドーム5杯分にあたることがわかり、はじめて「めちゃくちゃデカい」と実感できました。その“デカさ”をカンタンに可視化できるモチーフがつくれないだろうかと考え、思いついたのが怪獣でした。怪獣は、ただ巨大なだけじゃなく、怒りや悲しみも意味として内包している。フードロスという社会課題の象徴としても最適だと思えたし、感情が入ることで、より人に伝わりやすいだろうと思いました。「ラ」をつけて、一気に怪獣感を出すことができました。

小林

アクティベーションで検討したのは、「いかに関心を持ってもらうか」と、「現状についてどうきちんと理解してもらうか」、そして、「いかにアクションにつなげてもらうか」の3つのステップです。この3点それぞれが、突破すべき壁でした。

特に最初の「いかに関心を持ってもらうか」が重要なので、ビジュアルも含めて非常に強力なものにする必要があると考えました。そこで、 VFXの第一人者である 山崎貴監督に手掛けてもらえたら世の中的にも大きなインパクトになるんじゃないかと思い立ち、依頼してみたところ、監督が引き受けてくださることになった。これはプロジェクトを完遂するうえでの非常に大きなエンジンになりました。

根本

山崎監督の話題が大きくなるタイミングにローンチをぶつけることは最初からセットで考えていました。それも大きなポイントでしたね。

奏功した、関心の入り口づくりから実際のアクションまでの導線設計

―山崎監督とは、どういう議論を重ねられたんですか。

竹内

CDの永井さんをメインに、具体的にどういう怪獣にするかから話を始めました。「泣いている姿にするのがいいんじゃないか」「目に特徴を持たせてみては」「フードロスの山がそのまま立っているように、こんもりした形にしよう」といった話をしていきました。

小林

結果として、怖さもありながら、どこかに哀愁が感じられる怪獣が生まれました。フードロスラの鳴き声である「メーダースロドーフ!」は、実は「フードロスダメ」を逆さにした言葉なんです。これもCD永井さんのこだわりでした。

―山崎監督とは、動画はあくまでも「入口」であるという話をされたそうですね。

小林

そうですね。クオリティの高い映像になることは確信していましたが、「いい動画を見たね」で終わるのではなく、動画をあくまでもきっかけにして、その後のアクションへとつなげていく仕掛けが必要でした。そこで今回、「フードロスラ」特設サイトを開設し、「フードロスラ撃退レシピ検索マシン」などのコンテンツを用意。動画を見た人が、「確か冷蔵庫に使っていない玉ねぎがあったな」などと思い立ち、レシピを検索することで、フードロスラ撃退に一役買えるという仕立てにしました。また動画自体がかなり映画的な仕上がりになったので、それに合わせて映画の予告編っぽいティザーをつくり、本公開までの間に期待感を醸成できるようタイミングを細かく計算しながらSNSに投稿していきました。あとは、「フードロスラ特捜隊」という建付けで、オリジナルピンバッジがもらえるキャンペーンも同時に走らせました。

根本

それから、やはり「フードロスラ」が新しい怪獣なので、メイキングや裏話の部分もコンテンツとして活用できると考えました。なので、意図的にインタビューを厚めに撮ったり、撮影現場を公開するなどして、二次的に楽しんでもらえるような仕掛けをつくりました。

―生活者の反響はいかがでしたか。

根本

キャンペーンには3万件以上の応募があり、YouTube、TikTok、Xで流した動画の総再生数は1000万回以上、特設サイトの表示回数は230万PV、SNSにおけるユーザーの発話が1100件以上、全部の関連投稿は4万件以上という反響がありました。

また実際にあるご家庭で、子供部屋に新聞広告を貼って、食べ残しをする子どもにフードロスについて教えたという話がありました。そもそものアイデアとキャラクターの強さがあったからこその広がりだと思います。

―得意先の反応はいかがでしたか。

小林

これをコンテンツとして育てていきたいということで、すでに次をどうするかの議論が始まっています。

根本

たとえばIPを使って、教育現場や絵本などに展開できないかなど、いくつかの案は出ています。

一般家庭の食卓から海外まで広がった反響

―振り返ってみて、特に大変だったことはありますか。

根本

通常だと、監督がいて、タレントを撮るという形になりますが、今回は山崎監督自身がPRのフックとしてのキャストであると同時に、制作側の監督でもありました。かなり特殊な座組だったので、チームとして進めるにあたり、どのメンバーも探り探りな部分はあったと思います。

小林

もともと新聞広告を前提にした企画であり、始めからアクティベーションが想定されていたわけではなかったので、そこをどう効果的につないでいくか頭を悩ませられた部分はありました。「動画を見て関心を持った人にサイトに来てもらい、レシピを見せるだけでも十二分なのでは」という話もありましたが、それだと本当にレシピを読んでくれたかまでは測れません。検索マシンにしたり、キャンペーン応募を絡めるなど、生活者の何かしらの前向きなアクションにつながるようなアイデアに到達するまでは正直苦しかったですね。

竹内

キャラクター造形の部分で苦戦したのは、廃棄された食品がモチーフではありますが、いかにそれを綺麗に見せるかです。というのも、本物の原寸の食べ物を使うと、それだけで全体的なビジュアルが茶色っぽくなってしまうんです。なので、一つ一つの食材は原寸より少し大きめにし、かつ鮮やかな赤や緑を多めにするなど、“まだ食べられるけど廃棄された食材”として、食欲をそそるものにする必要があった。そのちょうどいいバランスを探るのに苦心しました。

―では逆に、特に嬉しかった瞬間はありますか。

竹内

個人的には、子どものころから好きで見ていた東映の制作現場に行けたのがとても嬉しかったです(笑)。

松村

僕はこれまで話題化を狙ったような仕事に関わってこなかったので、SNSで「フードロスラ」の絵をアップしてくれる人がいたり、アメリカでも山崎貴監督がつくった新しいモンスターとして話題になっていたりと、実際の世の中の反応に触れたときは嬉しかったですね。

小林

海外や自治体からも、何か一緒にできないかと問い合わせがあったと知ったときは嬉しかったです。また、関心を引くところからアクションまでの設計が、意図した以上の成果につながったのは、アクティベーションを行った甲斐があったなと思いました。

根本

僕も生活者の反応、特に家庭内で子どもが「フードロスラ」に反応していると聞いたときは嬉しかったです。メディアを動かすにはある程度確立した手法で進められるのですが、子どもたちが反応してくれたということは、本能で「いいな」と思ってもらえたということですから。

PRとアートとコピーの掛け合わせで、礎となるクリエイティブをつくっていきたい

―改めて、クリエイティブの力はどのように社会課題解決に活かせると思いますか。

竹内

社会課題って、多くの人にとって少し距離を感じてしまうものかもしれません。それをいかに、少しでも近く感じてもらうかが重要です。今回はフードロスを象徴する怪獣をつくるという非常にシンプルなアイデアが発端でしたが、ここから映像化されたり、ポスターとして貼られたり…さらには教育の方に展開されるかもしれませんし、さまざまな可能性につながるものにできた。それも、感情や意味を内包する「怪獣」という形に落とし込んだことで、身近な存在として感じてもらえたからかなと思います。

松村

普段の仕事でも、多くの人が興味がないものや、むしろネガティブに捉えているものに対して、いかに楽しく見てもらうをなんとか考えています。フードロスの総量をそのまま見せても興味は持ってもらえないけど、怪獣にすることで見たいと思ってもらえた。真面目で深刻なものと意識させずに、楽しんでいたらいつの間にか社会課題解決につながっていた。形を、アイデアでつくれるんじゃないかなと思います。

小林

社会課題はみんな知識として知っているものではあると思いますし、なんとなく解決のために貢献したいという気持ちもあると思う。でもその方法がわからない、そんな暇もないというときに、それでも「ちょっと見てみよう」と思わせるのがクリエイティブの役割だと思います。今回はインパクトのある怪獣がその役割を果たしてくれました。

根本

社会課題でPRをやるとなると、正しいファクトを伝えようとか、募金しようといったお決まりのものになりがちです。でもそれって、やった側は満足できても、結局なんの動きにもつながっていないことも多い。広告の基本でもある、アートとコピーの核の部分の強さがあれば、本当の意味で社会に広く伝わっていくのだと思うし、そこを突き詰めることが大事だと思います。

―最後に、皆さんの今後の展望についても教えてください。

根本

PR的な手法だけじゃなく、クラフト部分を突き詰められるクリエイターになりたいですね。社会課題解決には、長期的かつ大きな人の流れが必要ですから、長く多くの人の心に残るようなものをPRとアートとコピーの掛け合わせでつくっていけたらと思います。

小林

企業が一生懸命つくった商品がしっかり売れたり、その商品を買った人がちょっとわくわくした気持ちになったりと、誰かの人生を少しでもいい方に変えるのが広告の仕事だと思っています。社会課題に限らず、そういう仕事をこれからも続けたいですね。また、良い表現と良いアクティベーション・動かし方の両輪をいかに回すかにこだわっていけたらと思います。

松村

手法も媒体も、自由な今だからこそ。自分で考える解決手段を「言葉」と「映像」の2つだけに勝手に絞り、専門性を磨いていきたいなと思ってます。

竹内

やはり、刹那的なものではなく、長く残るものをつくっていきたいと思います。どんな社会課題も一度の取り組みだけで解決するようなものではありませんから、その後も更新しながら取り組みを継続していけるような、礎となるようなクリエイティブをつくれたらと思います。

博報堂 クリエイティブ局 アクティベーションディレクター

“いい表現”דいい動かし方”をモットーに、コミュニケーション戦略から描き、それを実現する映像・コピーなどクラフト、イベントや体験設計、デジタルや統合IMCまでを一貫してデザインする。最近は音楽への愛が強く、アーティストとの仕事も多く手がける。JAA賞、朝日広告賞、販促コンペGOLD含む3年連続受賞、Metro Ad Creative Awardなど。

博報堂 クリエイティブ局 PRプラナー/統合プラナー

PR設計はもちろん体験設計や広告企画など、手法を問わないコミュニケーション 設計に従事。社会文脈・SNS文脈をとらえて話題を設計するコンテクストデザインに強みを持つ。 マンガやアニメなどコンテンツ領域を中心に、食品・飲料・消費財・通信などを幅広く担当。

博報堂 クリエイティブ局 デザイナー

1996年京都府生まれ。2020年入社。

広告のグラフィックデザインを主に担当している。

主な受賞歴に、第85回・第88回毎日広告デザイン賞「優秀賞」、第25回グラフィック「1_WALL」審査員奨励賞 、第76回広告電通賞金賞など。

博報堂 クリエイティブ局 コピーライター

1997年、新潟生まれ。2020年、博報堂入社。

主な受賞歴に、BOVAグランプリ、朝日広告賞グランプリ、毎日広告デザイン賞準グランプリ、ACC賞など。