人々の活動や価値観がどのように社会を変えていくかに興味があった

-2012年に新卒入社ということですが、博報堂を志望したきっかけは?

村山:大学では建築学を専攻していて、広告業界を意識したのは大学4年生の頃でした。その後大学院に通いながらインターンを経験して、入社したのが2012年になります。

大学院では都市計画を研究していて、表象文化論や社会学に興味を持ちました。森川嘉一郎さんが『趣都の誕生 萌える都市アキハバラ』(幻冬舎)という本で「なぜ秋葉原が当時オタクと呼ばれる人たちの街になったか」について書かれていますが、人々の活動や価値観がどのように社会や都市を変えていくかということに関心があったんです。

ちょうどその頃、日本でもTwitterが本格的に流行りはじめたり、facebookをやっている人が増えてきたり、身近なところから世の中が変わる予感がすごくしていた時期。そういった社会環境や価値観の変化で暮らしや都市がどう変わっていくかに興味があったし、社会潮流を捉えながら新しい価値を生み出すビジネスをやってみたいと思って博報堂に入りました。

-入社してからはどのようなキャリアを積んできたのですか?

村山:はじめの配属は営業で、この仕事の基本を勉強させてもらいました。いろいろな職種のスタッフと仕事をするなかで、社会の潮流を読みながら広告全体を設計するPRや統合コミュニケーションの仕事に魅力を感じるようになったんです。もともと表象文化論や都市の変化に興味があったこともあって、なにか世の中が動く「力学」としてPRがおもしろいと感じたんだと思います。3年目に職転試験を受けて、いまのPR局に配属になりました。

大切なのはコンテクスト。社会を巻き込む引力や応援したくなるストーリーづくりが大事

-「社会の潮流を読みながら広告全体を設計する」というのはどういうことでしょう?具体的な事例もあれば教えてください。

村山:クラシエ株式会社が2021年に知育菓子®のリブランドを行ったのですが、その背景には少子化が進む中で知育菓子®の価値をどう高めていくかという企業課題がありました。

たとえば「ねるねるねるね」という代表商品がありますが、色が変わったり、膨らんだりするのが楽しい「おもしろいお菓子」という認知は圧倒的にあったと思います。でも、せっかく「知育菓子®」という名前も付いているし、ちゃんと学べるお菓子であるという価値を伝えたい。子どもたちにとって学びの第一歩であるという意味をもっと伝えたいと考えました。

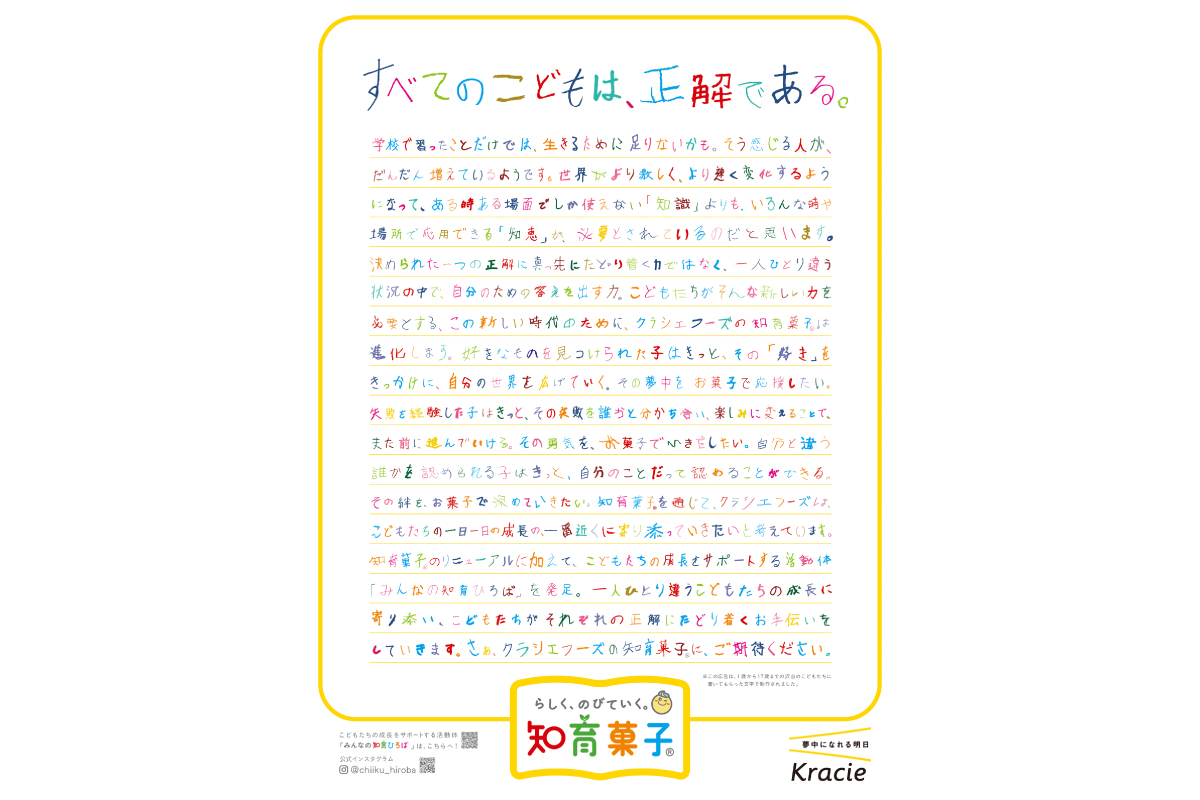

コミュニケーションの中心に据えたのは「すべてのこどもは、正解である。」というメッセージ。すべてのこどもたちが自信を持って生きられる世界をめざしましょう。そのために、自分らしさを育むお手伝いをするのがクラシエの知育菓子®なんですというコンテクストを設計したんです。

-単に「知育菓子®は学べるお菓子です」ではなく、「すべてのこどもは、正解である。」というメッセージにすることに意味があるのですね?

村山:やっぱり大事なのはコンテクスト。社会を巻き込む引力というか、利害関係を超えて応援したくなるストーリーづくりが大切だと考えています。

「知育菓子®は学べるお菓子ですよ」と言うだけでは「本当かな?」で終わってしまうかもしれませんが、「この先社会が変わって、自分で自分らしい学びを発見し開拓していかなくてはいけない時代。そのために必要なすべての子どもの自己肯定感を育てるのが知育菓子®なんです」という文脈のほうが価値を伝えやすいと思うんです。

それが数百円で買えるものであり、お菓子という存在だからこそ、勉強は苦手という子でも学びのきっかけにしてもらえるかもしれない。そういうことなら学校でも取り入れてみようか、といった力学が発生することが重要なんです。巻き込む発想というのでしょうか。

実際、瀧靖之さんという脳科学の先生や、日本初のグローバル・ティーチャー賞TOP10に選出された髙橋一也先生にもご賛同いただいてプロジェクトに参加していただき、小学校などでも知育菓子®を使った授業を行なってもらえるようになりました。

コロナ禍や現代社会における漢方の価値を見つめ直した「人にやさしくなるゲーム」

-「おもしろいお菓子」が「教材になるお菓子」に変わるというのは大きな価値転換ですよね。

村山:ちょうど2020年度から新しい学習指導要領がスタートして、「自ら課題を見つけ、学び、考え、行動する“生きる力”を育成する」と宣言されていたので、そういった社会の流れとクライアントの課題をしっかり掛け合わせることができた事例だと思います。もちろん、多様化する世界のなかで、こどもたちが笑顔で暮らせるためにはどうすればいいかという視点も含めて、今の社会とリンクさせることができました。

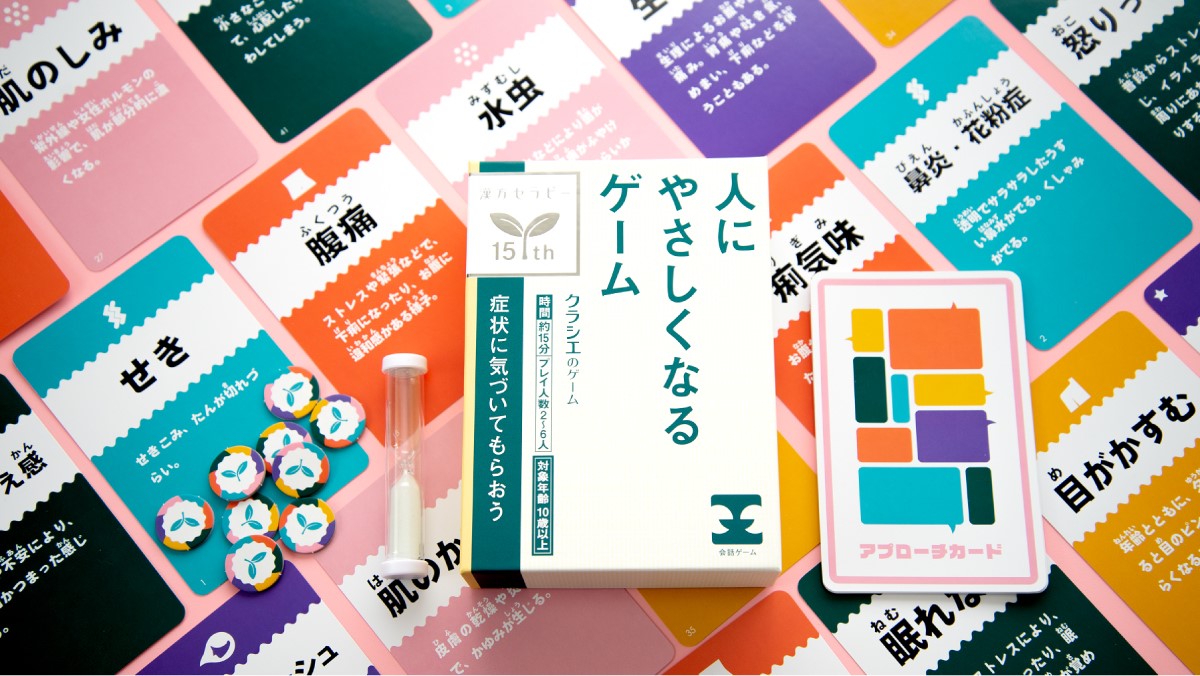

クラシエではその後、「漢方セラピー」という商品の15周年記念プロジェクトにも参加していますが、ここでも企業の課題と社会の潮流の2軸をしっかり見極めることを大事にしています。

-「漢方セラピー」ではどんな課題があったのでしょうか?

村山:企業の課題としてあったのは若年層にまだ十分に知られていないということ。漢方というと更年期を迎えた女性など少し年齢を重ねた人に向けた商品と思われがちでした。15周年というタイミングで何か打ち出したいとご相談を受けたのは、ちょうどコロナ禍。社会全体が心や体の不調に敏感になっていた頃だったからこそ「漢方でケアしましょう」というメッセージだけではなく、漢方にどんな価値があるかを一回抽象化して考えようというところからスタートしたんです。

その頃多くの人が感じていたのが、コロナ禍で自分の体調不良を打ち明けにくい、女性が生理の不調を言い出しにくいといった生きづらさ。また、病気までいかなくてもなんとなくの不調に悩まされていたり、体調不良の種類も多種多様になっていました。

漢方というのは未病対策であったり、徐々に体質改善をするものであったり、多種多様な体調不良にやさしく寄り添ってくれる存在なんですよね。

「生きづらさを解消し、自分らしさを肯定してくれる存在が漢方である」ということを中心に据えてコミュニケーションすることを考えました。

-その結果生まれたのが「人にやさしくなるゲーム」なのですね。

村山:そうですね。おうち時間で楽しめるボードゲームが注目されていたということもありますし、漢方とゲームという意外な組み合わせが若年層のリーチにつながると考えました。もともと商品パッケージの認知が高いことを活用して、パッケージをパロディしたいという狙いもあったんです。

みんなが家にこもって精神的にもギスギスしているとき、漢方には何ができるだろうと考えた結果が、「漢方は人の生きづらさに寄り添う存在ですよ、クラシエはすべての人が自分らしく生きられる社会を願っていますよ、ゲームで遊ぶことで体調不良についての知識を身につけて人にやさしくなりましょう」というコンテクストです。どのプロジェクトにおいても、こうした多層的なコンテクストを設計していくことが大事だと考えています。

社会潮流とクライアント課題を乳化させ、コンテクストを多層的に設計する

-社会の中でどんな価値を提供できるかを定義することがプランニングのファーストステップなのでしょうか?

村山:この商品が持つ価値は「いまの社会において」何なのか、本質的な価値を言語化するというのは欠かさないプロセスですね。もうひとつはクライアント課題が何なのかを外さないこと。その2つの視点を並行して走らせることが第一歩です。社会潮流とクライアント課題を乳化させ、コンテクストを多層的に設計するというイメージでしょうか。

-クライアント課題の理解には得意先への丁寧なヒアリングを行うと思いますが、日頃から社会課題にもアンテナを張っているのでしょうか?

村山:自分としては社会課題を解決しているという意識はないんです。これからの社会がどう動いていくのかその潮流を読むことに興味があるし、そのなかにはもちろん社会課題も含まれている。社会が次に求めている価値観にアンテナを張って、企業の課題とどう絡めて料理できるかは常に考えています。

-企業課題と社会潮流を掛け合わせるプランニングは、PRだけでなく新規事業などさまざまな領域に活かせそうです。

村山:そうですね。企業に半常駐するような形で新部署の立ち上げに並走することもありますし、企業が新しく変わる瞬間のお役に立ちたいと思っています。企業文化をリスペクトし、大切にしながら、新しい仲間を巻き込んでいけるような多層的なコンテクストを設計することが僕のプランニング。どんな仕事でもそれを大切にしていますし、広告・統合コミュニケーションのお仕事はもちろん、新規事業やサービスの立ち上げなどもお手伝いできたらうれしいです。何か新しい挑戦や、新しく変わろうとする瞬間に立ち会えることがすごく素晴らしいことだと思っているので。

統合ディレクター/PRディレクター

社会を巻き込むコンテクストを軸に統合コミュニケーションを実現する。

PRアワード シルバーPR Awards Asia シルバー・ ブロンズ

ACC ME部門シルバー

グッドデザイン賞