【Open Innovation Radio vol.6】異能と語るオープンイノベーション 第6回ゲスト:株式会社A(エイス)山田歩さん

第6回となる今回は、オンライン共創プラットフォームWemake(ウィーメイク)を運営する株式会社A(エイス)代表取締役山田歩さんをゲストにお迎えし、企業と個人をつなげるオープンイノベーションの可能性について、ストラテジックプラナー/プロダクトデザイナーの德田周太と語り合いました。

原点は学生時代に没頭した「鳥人間コンテスト」!?

德田

今回のゲストは、オープンイノベーションのプラットフォーム「Wemake」の運営会社Aの共同代表である、山田歩さんです。オープンイノベーションプラットフォームの内部のことや、仕組み、工夫など、さまざまな観点からお話をうかがえたら嬉しいです。

山田さんと僕、ほぼ同年代ですが、僕が新卒で就職した頃――2012年には山田さんはすでにA(エイス)を創業され、2014年にWemakeというサービスをリリースされていたんですね。

山田

特に起業家志望ではなかったんですけど、大学院進学にも就職にもさほど心が惹かれず、その頃個人的にも辛い出来事が重なったり、東日本大震災もあったりして、「いつどこで自分の人生が、コントロールできないものに左右されるかわからない」という強い危機感がありました。それがきっかけで、敷かれたレール通りに就職・進学すること以外の選択肢を検討するようになり、0から事業を作ることで自分のやりたいことを自分の責任範囲で手がけられること、また、実績や経歴に頼らず起業する過程での苦労によって実力を養うことが真の意味で人生のリスクヘッジになるかもしれないと思い、起業に踏み切りました。

德田

Wemakeは、大手メーカーの新製品開発や新規事業開発を支援するようなプラットフォームですが、その事業構想はどうやって生まれたんですか?

山田

当時はスマホアプリ全盛でしたが、僕はデジタルネイティブというわけでもないので、デジタルネイティブな人たちとガチンコで競争しても勝ち目がないと思いました。ならば元々好きであるものづくりに関係する成長市場で事業を考えたほうが勝ち目があるのでは?と考えたのが始まりです。タイミングよく、中学高校の同級生である大川から起業しないかという話を持ちかけられ、2人で一緒に事業内容を考えて共同代表として起業しました。

德田

なるほど、得意領域で戦うと決めたところが1つの分岐点だったんですね。

プロフィールを拝見すると、学生時代には「鳥人間コンテスト」にも打ち込まれていたとありますね。

山田

授業そっちのけで、ほぼ全力を「鳥人間コンテスト」に注いでいました(笑)。鳥人間コンテストは、実はNASAが開発していた火星での移動手段としての人力飛行機が企画のもとになっているのですが、やはり飛行機づくりは簡単ではなく、僕らも町工場の金属加工の職人さんに教えを請いに行ったりしていました。

そうした関係で、人力飛行機製作や大学の授業を通して良くしていただいた町工場の方々からは、下請けを脱したいけれども商品企画もマーケティングも販路開拓もやったことがないので難しいというお話をよくお伺いしていました。日本にはものづくりへの思いや仕事の質が非常に高い町工場が多く、大企業の下請けとして高度経済成長を支えてきてくださったのですが、悪い意味でお金稼ぎへの意識が希薄で、たとえば1社の大手企業からの下請け業務に自社の売り上げの8割を依存した結果、下請け先を変えられて潰れてしまうようなケースを散見しました。折角、素晴らしい技術とプロフェッショナリズムをお持ちにも関わらず、潰れてしまうのはもったいない。何か活かす方法はないのかという問題意識が芽生える契機となりました。

また当時、日本企業からは世界を席巻するプロダクトをあまり出せておらず、そもそも日本の大企業のモノづくりプロセスは正しいのだろうか?という疑問を感じるようになっていました。大企業に就職した友人からも、大企業では高度に分業化されており、ユーザーファーストな商品開発ができていないかもしれないといった悩みも聞いていたので、現代における最適なモノづくりプロセスとは何か?という問いについて考えるようになりました。

德田

第3回目のゲストにいらっしゃったふしぎデザインの秋山さんも高度な分業化とデザイナーとしての自由度がトレードオフになって独立を選んだという話をされていました。

山田

当時すでに日本のものづくりは勢いがなくなりつつあるなどと言われていましたが、僕が思ったのは、日本は知的財産も人材もいいものを持っているにも関わらず、そのリソースとリソースをうまくつないで価値に転換するシステムがうまくいっていないのではないかと。大企業に所属しながら、「中の人」として変えていくのはなかなか難しいと思ったので、第三者である我々が、「いいものをつくる」という目的から逆算して、あちこちに点在するものづくりのリソースをつなぎ、社内外でチームビルディングできるプラットフォームを提供する、という事業アイデアが思い浮かんだんです。

德田

Wemakeの原点は鳥人間コンテストだったんですね(笑)。

そうすると、当時は中小メーカーの方をユーザーとして想定していたんですか?

山田

はい。当初は投票で選ばれたユーザーのアイデアを町工場とマッチングし、町工場の自社商品として我々が用意したeコマースで売るというモデルを構想していました。でも実際のところは自社商品開発に工数や予算を割く余裕は町工場になく、アイデアを持ち込んでも「自分らの思い入れもニーズの裏付けもないような企画を、なんで俺たちがコストをかけてやらなきゃいけないんだ」というご意見も多く、1年半で1件もマッチングできませんでした。そのあたりでビジネスとしての初期仮説が大きく間違っていたことに気づき、そこから、大企業の新規事業開発、新商品開発を支援する現在のサービス内容にシフトしていきました。

具体的には、大企業の新規事業部、商品開発部門、研究開発部門などに対して、Wemakeに登録する2万5000人のユーザーから事業アイデアを募り、一次選考を通過した数案についてはプロジェクトを主催する企業の社員とチームを組み事業仮説を検証しブラッシュアップしていくことができるサービスとなっています。アイデアを求める企業と、アイデアやスキルを持つ社外の個人をつなぎ、事業や商品をつくりだすサービスです。

德田

僕も過去にひとりのユーザーとして参加しましたが、当初のユーザー数は3000人くらいだったと思うのですごい成長ですね。最近コロナ禍でダブルワークが増えたりしたことも影響していますか?

山田

それまでもずっと線形で伸びてきましたが、やっぱりコロナ後の増加ペースは速いですね。副業を会社として公式に容認する流れが加速したことで、今までは見ているだけだった大企業の社員さんの参加が劇的に増えました。大企業としてもWemakeのようなプラットフォームで新規事業開発の能力を育むということに対して積極的に推奨する動きが強まってきていると感じます。流れが変わってきているというのは肌感覚でわかります。

技術をわかりやすくかみ砕き、ユーザーのアイデア出しを促進

德田

Wemakeでの共創から生まれた具体的な事例について教えてください。

山田

大手電機メーカーと一緒に行った、開発したばかりの技術の活用可能性探索プロジェクトだったのですが、社内ではなかなか事業性のあるアイデアが浮かばず、一方で出口探索のリードタイムを減らしたいということでご依頼いただきました。

德田

そのときは、開発した技術の応用範囲が社内ではまだ見出せていないステータスだったんですね。

山田

のんびりしていると新しい技術もどんどん陳腐化してしまうので、なるべく早く出口を見つけたいということと、やはりいろんな人に探索してもらったほうがアイデアも見つかりやすいから、というお話でした。エンジニアの士気を維持することにもなるし、当然リードタイムが短いほどコスト削減にもなりますから。

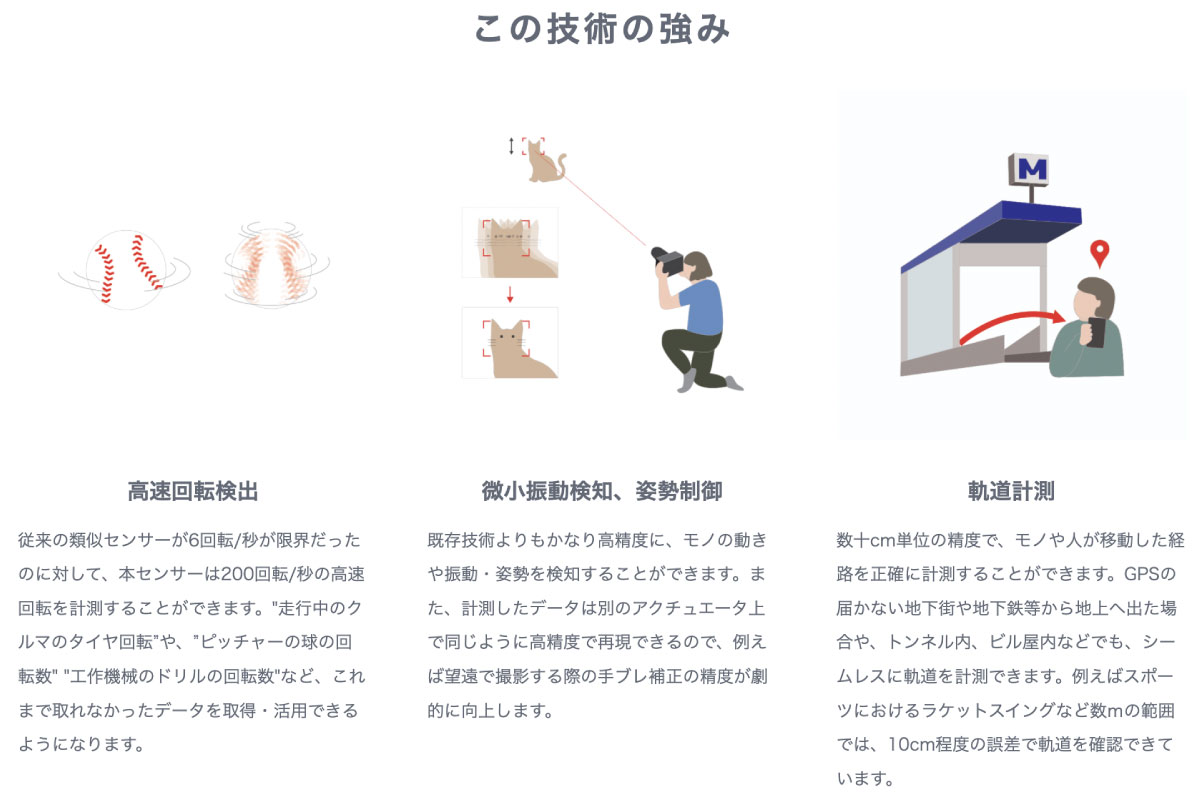

こういう場合、まず理系ではない人たちにもわかりやすいよう、技術をかみ砕き、可視化して説明する必要があります。そのうえで、技術の強みを生かした活用シーンや切り口を弊社側で用意してアイデアを募ります。結果、324案ものアイデアが集まり、家具メーカーのデザイナー、消費財メーカーのマーケター、医師のチームが考えた企画案が最優秀賞を受賞しました。デザイナー・マーケター・医師はそれぞれ初対面でして、Wemakeのチームビルディングという仕組みを使ってチームを組みました。

德田

とても面白いですね。まずアイデアを出すのが理系に限定されないよう技術を翻訳する工夫をされたということですよね。シンプルではありますが、本当にオープンな形でのイノベーションを創発する工夫として重要なポイントだと思います。結果として、全くバラバラな職能をもつチームが最優秀だった点も示唆深いですね。

山田

本件の主催企業の担当者の方はエンジニアであり研究者だったので、弊社に持ち込まれた資料も論文や学会発表で使うスライドのような、高度で専門的な資料だったんですね。やはりそのような資料をそのまま提示しても、例えば文系の方などは見るだけで忌避感を抱いてしまう。オープンイノベーションは当該分野のプロフェッショナルじゃない方がアイデアを出すからこそブレークスルーが起こるという仕組みと言っても過言ではないので、エンジニアじゃない人にこそアイデアを出していただきたい。

そこで弊社で、なるべく分かりやすく親しみやすいように技術の説明をするというところにこだわります。「センサーとはなんぞや」という話から、では他社の類似技術と比較しての優劣はどういうところか、その技術の優位性を活かした使いみちとはどういう使い方なのか、などを整理してプロジェクトページを設計します。このあたりのノウハウは結構貯まってきた感じですね。

德田

アイデア募集をしようとすると告知方法やアイデア収集後のプロセスを気にしてしまいがちですが、クリエイターやデザイナーなど他業種の方とマッチさせるためにもアイデアを考える起点となる技術など前情報の解像度を高めることがとても重要なんですね。

必ず勝者が出るプロジェクトに仕立てる

德田

実際にサイトを見るとわかりますが、とても幅広い業種の企業とプロジェクトに取り組まれていますよね。

山田

そうですね、アルコール飲料のブランドコンセプト開発をWemakeでお手伝いしたときは、700案くらい集まり、電子機器メーカーのプロダクトデザイナーの方が最優秀作品として選ばれ、事業化プロセスに進んでいます。

德田

先ほどの大手電気機器メーカーのケース同様まったく畑違いの業界の方のアイデアが採用されているのが面白いですね。こういったコンペで優秀な成績を残す方は、やはり普段からそのテーマに興味があるクリエイターの方が多いのでしょうか?

山田

必ずしもそうではないんです。むしろ募集のあった業界では、一般的ではないユーザー体験をうまくその業界の商習慣に落とし込んで具現化するような形が結構多くて。他業界での知識、引き出しを、うまくその募集要項に沿って落とし込む形が、割と好まれるパターンかなという気はします。

德田

そうなんですね。アイデアを出すユーザーが自身の業界で培ったスキルやナレッジを募集テーマにうまく注入することが企業に採用されるポイントなんですね。

山田

そうですね。一方で僕らはマルチサイドプラットフォームと呼ばれる主催企業とユーザーの双方に対して提供しているサービスになります。ですので、ユーザーさんがいいアイデアを出しても採択されなかったりすると、Wemakeに参加し続けるモチベーションを損なってしまいかねません。それゆえ、優秀なユーザーさんに参加し続けてもらうためには、ちゃんと勝者が出るプロジェクトにすることを大事にしています。言い換えれば、必ず成果が出せると思ったテーマ、プロジェクトを選んで受けている。その結果として満足いただけているということかと思います。

德田

アイデアを考える際の取り組みやすさにおける工夫だけでなく、いかにアイデアを考える側のユーザーにプラットフォーム上に居続けてもらうかという視点も重要ということですね。

何かほかにもユーザーに参加を促すために工夫していることはありますか?

山田

まずは、先ほども言ったクライアントの案件を慎重に選ぶということ、そしてクライアントの担当者のやる気や、上市のためのリソースを確保できているかどうかを見極めて受けるようにしています。僕らから手離れしてからが本当のスタートなので、Wemakeプロジェクト実施後のリソースが確保されていない、確保する気のないプロジェクトですと、せっかくいい提案を出しても事業化に至らないんです。

ユーザーは事業化を第一に目指しているので、そこが最も重要なポイントになります。ユーザーさんにアンケートをとると、一番大きいモチベーションは、やっぱり名の知れた企業によって自分のアイデアが世の中に出るということ。

とはいえ、実際に平均150時間くらいをその企画にコミットし、非常にクオリティの高い企画を出したり、ワーキングプロトタイプや動画など、自分のお金でつくってくれているユーザーさんもいらっしゃるので、金銭的なインセンティブについても、徐々に賞金額を上げていくとか、クライアントに譲歩いただいて製品化した際の売上から3%を3年間支払う形にしてもらうとか、少しずつリターンを上げていこうとしています。

德田

自分のアイデアが自分や自分の家族・友人も知っている企業のもとから出ていくというのはひとつの大きなモチベーションになりますよね。とはいえ本業とは違うところでアイデアや企画を考える時間を捻出するのは大変だと思います。そうまでして参加したいモチベーションはほかに何があるんでしょうか?

山田

2番目に大きいモチベーションとしては、転職を見据えたスキルアップがあります。ウェブ業界では、最近では職務経歴のみならず、有名なプログラミングコンペティションでの実績やソフトウェア開発のプラットフォームにアップロードされている、これまでの開発実績の情報だけを見て採用されるケースすら増えています。Wemakeというプラットフォームも、Wemakeでの実績が事業企画・商品企画の能力を測る手段として参考にされるくらいに成長できたら良いなと考えています。

大企業のリテラシーが高くなってきたこれからが本番

德田

この3、4年くらいはいろんな企業がオープンイノベーションに挑戦している印象ですが、山田さんから見て、今後この流れは加速すると思いますか?

山田

既存の商品開発手法に取って代わるだろうなとは思います。副業も解禁され、オープンイノベーションの手段も数多くあるなかで、あれこれ試行錯誤して一巡した大企業が増えてきており、そろそろ自社にあったオープンイノベーション手法が何なのか、皆さん大体わかってきたころかと思います。ここからが本番だし、市場としても成長していく、成熟していくと予測しています。

德田

今後もWemakeをオープンイノベーションプラットフォームとして大きくしていくにあたって、どういう点を見据えていかれますか?

山田

オープンイノベーションに取り組む前に力尽きて潰れてしまったケースや、取り組んだものの事業化できなかったというケースに対してソリューションを提供することが肝になってくると思います。前者については、例えば博報堂さんに上流過程から水先案内人として入っていただき、社内の決裁プロセスなども含めて、ちゃんとお客様がオープンイノベーションを始められるような環境を整えていただく。その後のプロセスを弊社のようなオープンイノベーションプラットフォームでご支援する。後者については、担当者の異動などで頓挫するケースも多い。そういったときに、たとえばリリースまではうちで買い戻して、事業のファーストステージを過ぎたら売り戻す、などのスキームがあってもいいかもしれませんね。

德田

確かに、新規事業のアイデアの種が出たときに、組織の中で誰がどういう思いを持って推進していくか、そのあたりの土台から整えるフェーズで何かご一緒できるチャンスがあるかもしれません。

ユーザーや生活者と共創してアイデアの種を探していくときに、企業側とマッチングする前の開示情報や、チーム組成後のモチベーション維持のためのインセンティブ、コミュニケーションの取り方など、今日のお話からオープンイノベーションに関する多くのヒントや学びがありました。

オンライン共創プラットフォームの運営というユニークな立場から非常に参考になるお話をいただき、ありがとうございました!

Open Innovation Radioの連載の中で、德田が対談させていただくのは今回で終了になります。プロダクトデザイナーから始まり、空間デザイナー、コミュニティーマネージャーなど多方面で活躍する方々とオンラインで繋いでお話ししてきました。これまでに、この連載記事をきっかけに協業のご相談や実際のお仕事が生まれたこともあり、社外との接点を積極的に作り、お互いのことを深く知ることがオープンイノベーションの第一歩と感じているので、個人的にこの取り組みは続けていこうと思います。(德田周太)

【Open Innovation Radio vol.3】異能と語るオープンイノベーション 第3回ゲスト:ふしぎデザイン株式会社 代表取締役 秋山慶太さん

【Open Innovation Radio vol.4】異能と語るオープンイノベーション 第4回ゲスト:BROOK inc. 小川暢人さん

【Open Innovation Radio vol.5】異能と語るオープンイノベーション 第5回ゲスト:株式会社ロフトワーク 加藤翼さん

株式会社A 代表取締役社長

1988年生まれ。自社内製にこだわらず、企画段階から社内外入り混じったチームで共創すれば、もっと良い商品・事業が生み出せるのでは?という発想からオープンイノベーションプラットフォームを大学卒業後すぐに立ち上げる。2018年東洋経済8月号にて「すごいベンチャー企業100社」に選ばれる。

博報堂ブランド・イノベーションデザイン ストラテジックプラナー/プロダクトデザイナー

パソコン周辺機器メーカーでプロダクトデザイナーとして商品企画・開発業務に従事した後、博報堂に入社。

現在は、広告やモノづくりの領域を超えてクライアント企業への新規事業・サービス開発やイノベーション支援を行う。

過去にGOOD DESIGN AWARDやオープンイノベーションを中心とした様々なデザインプロジェクトで受賞多数。※所属は取材時2021年3月のものです