バックナンバー

各バックナンバーの在庫や内容等についてのお問い合わせは、下記までお願いします。また、富士山マガジンサービスでもご購入いただけます。

『広告』編集部

EMAIL: kohkoku@hakuhodo.co.jp

2019

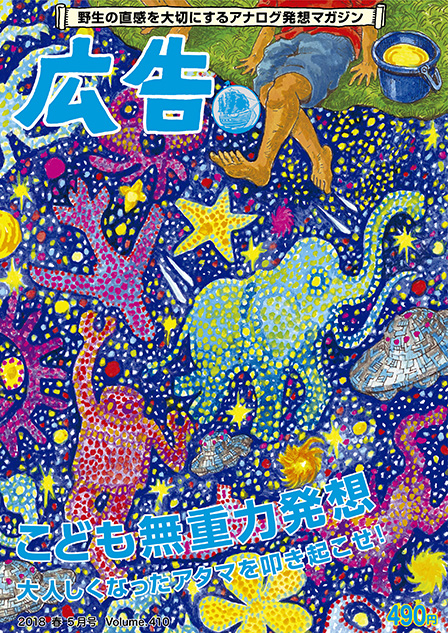

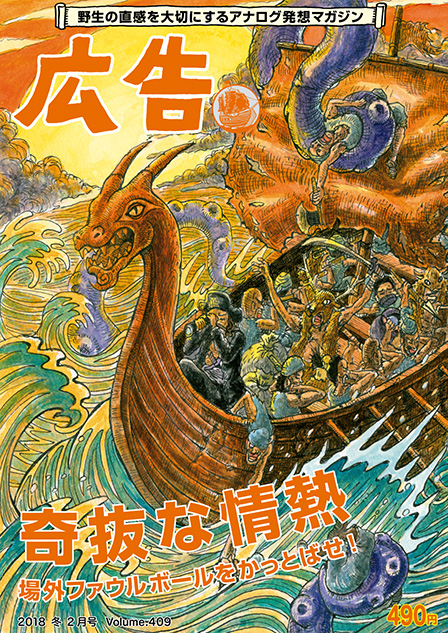

2018

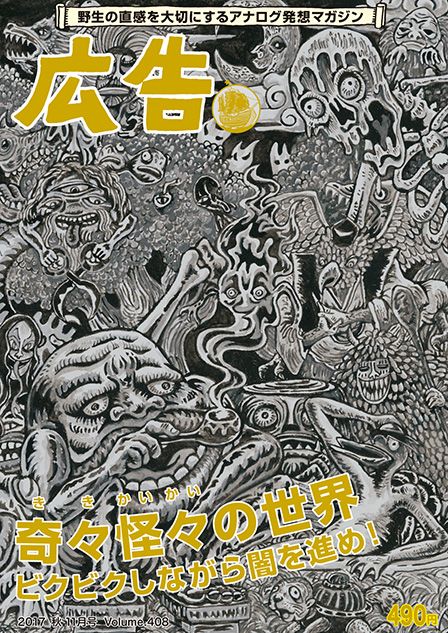

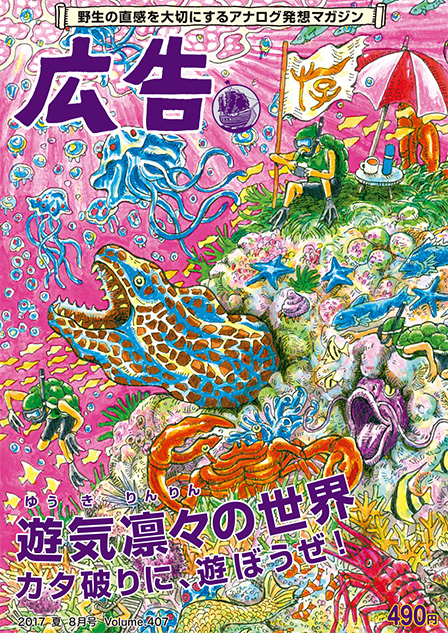

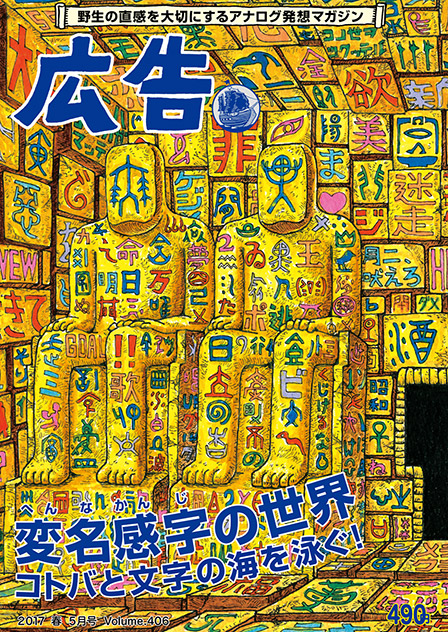

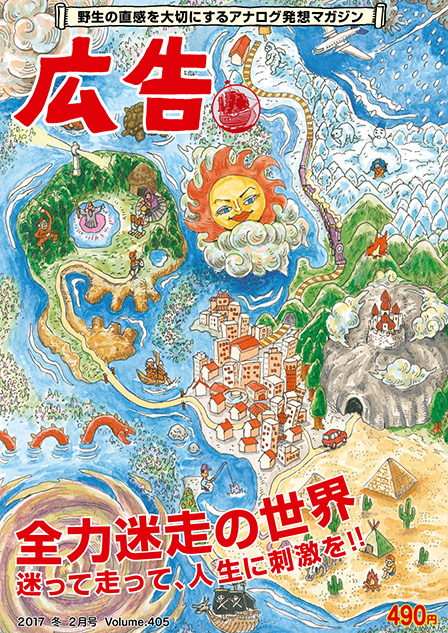

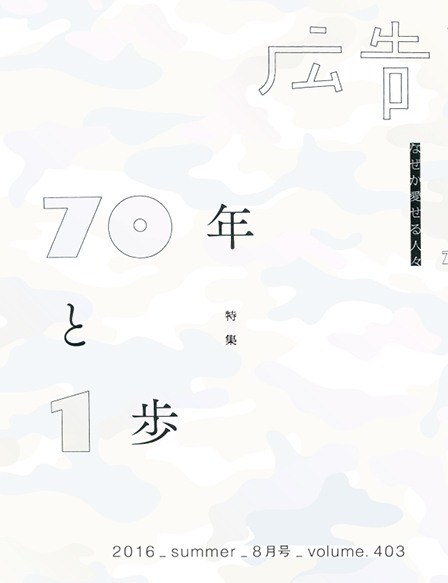

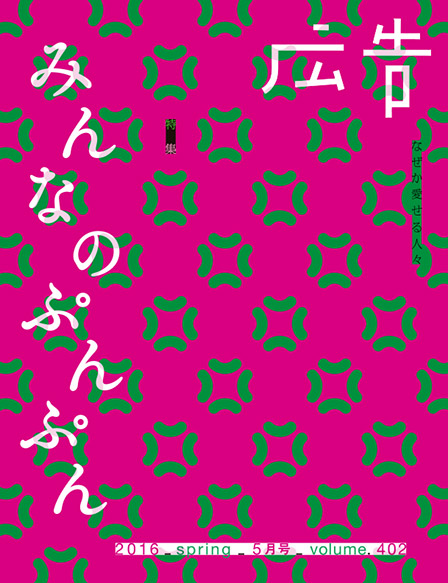

2017

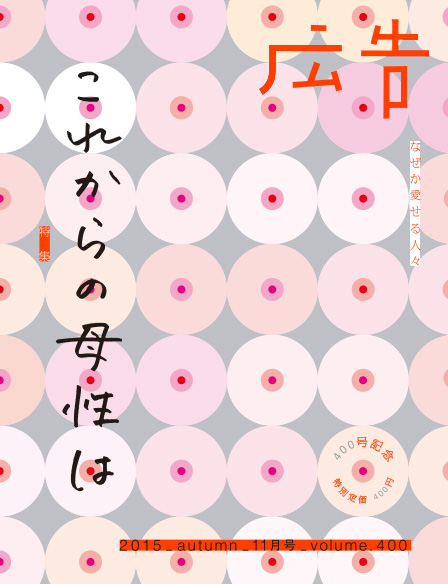

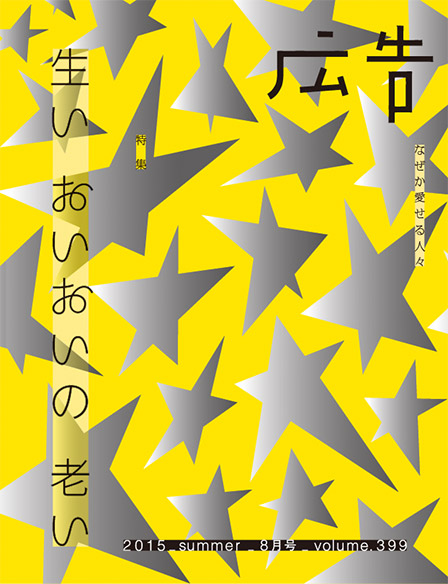

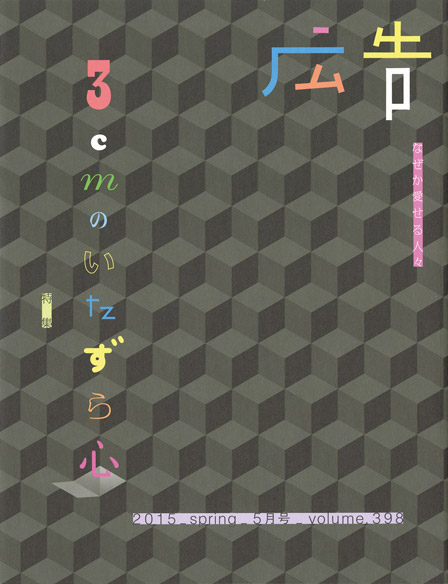

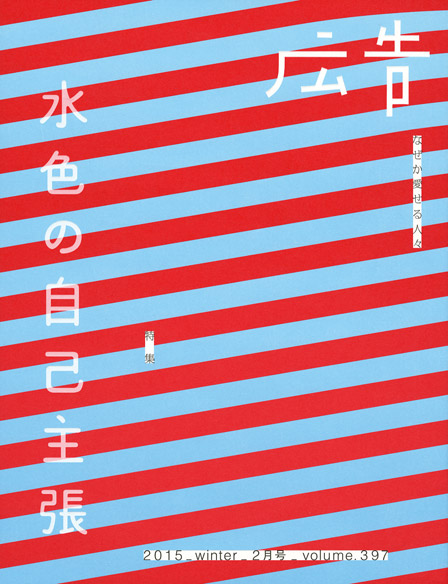

2015

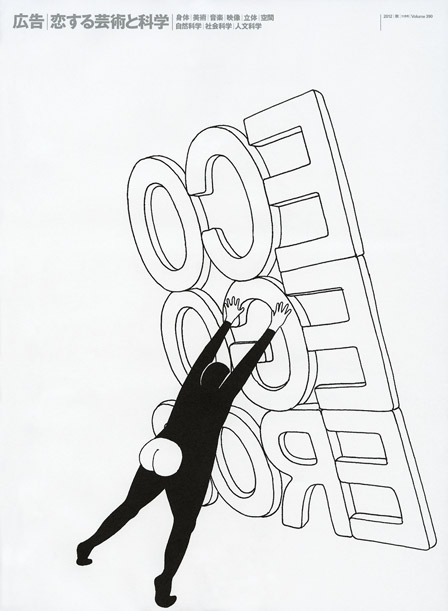

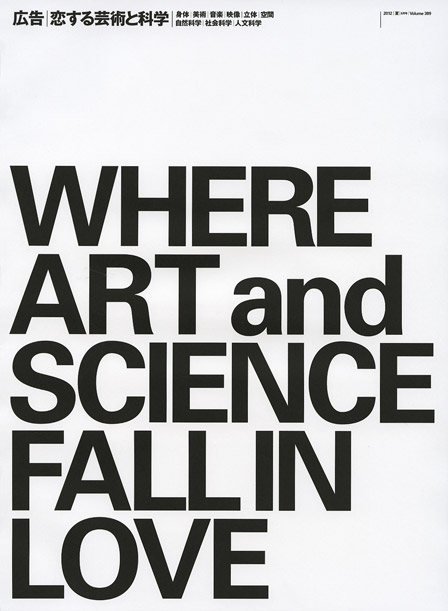

2012

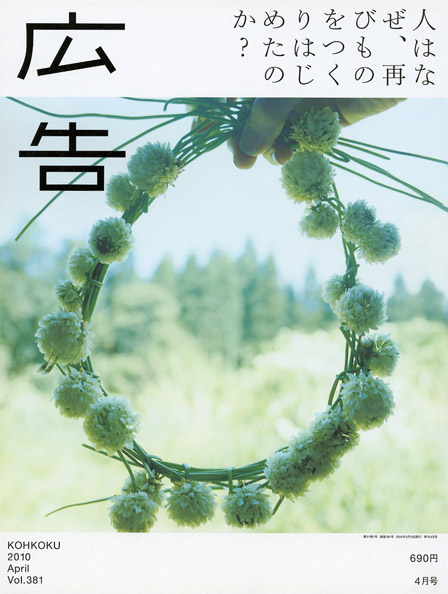

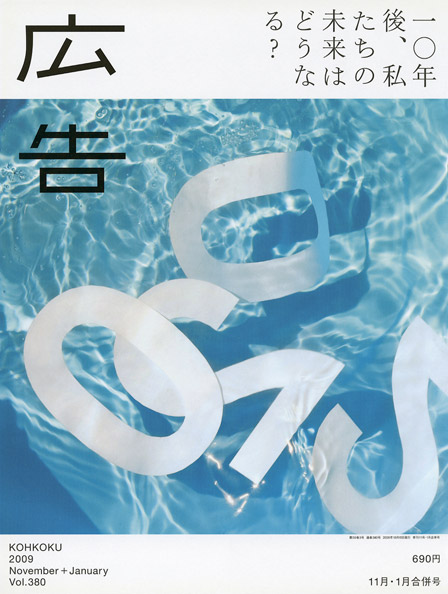

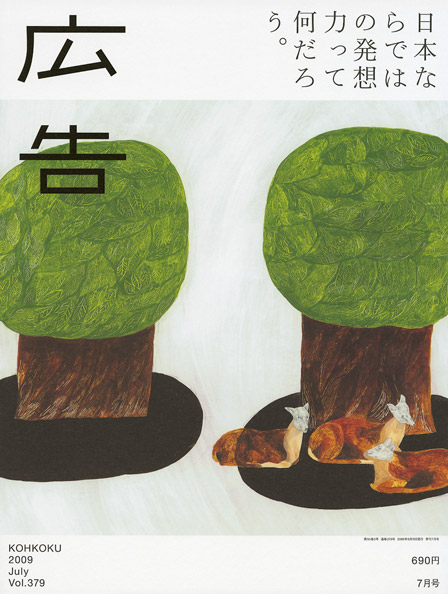

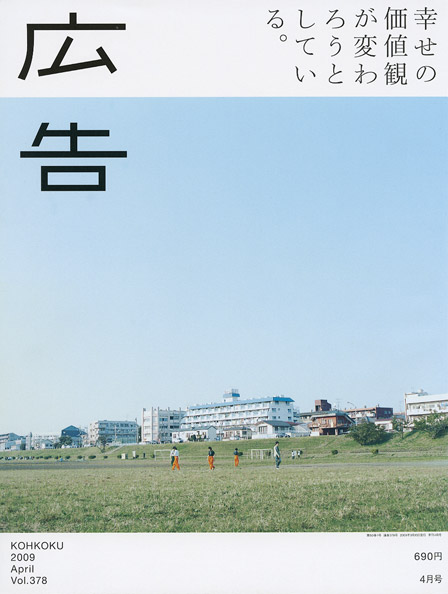

2009

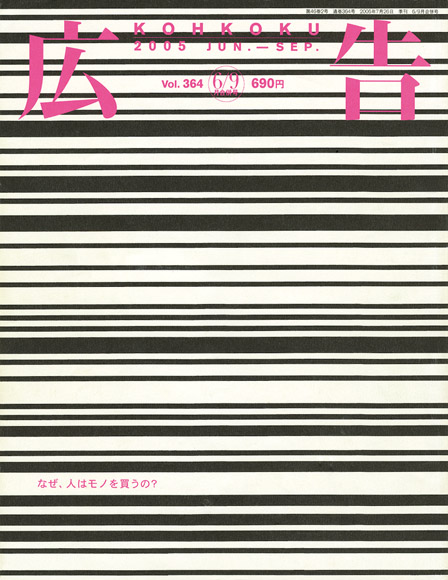

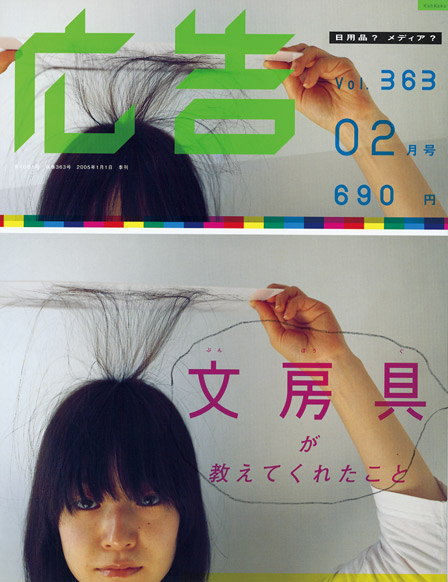

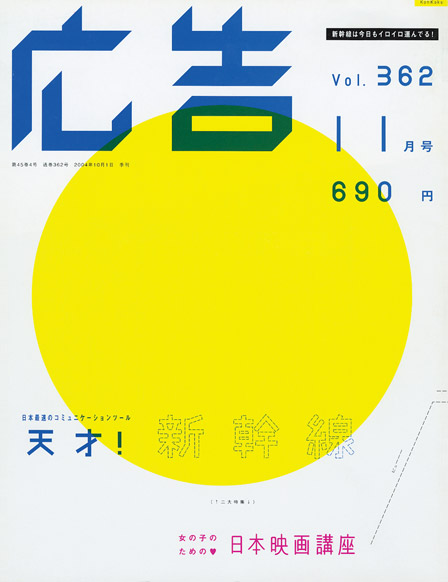

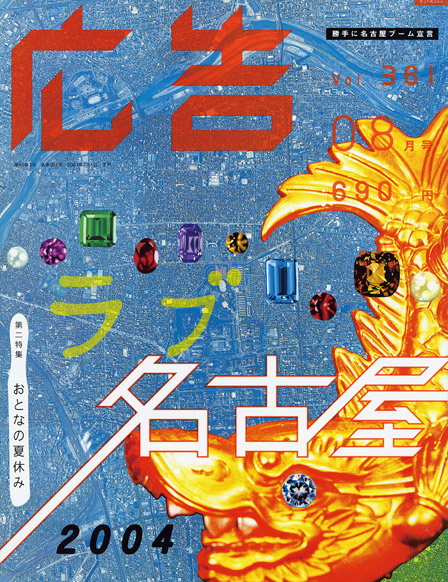

2005

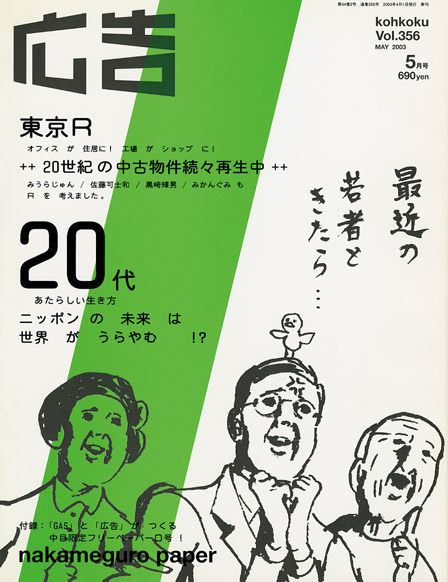

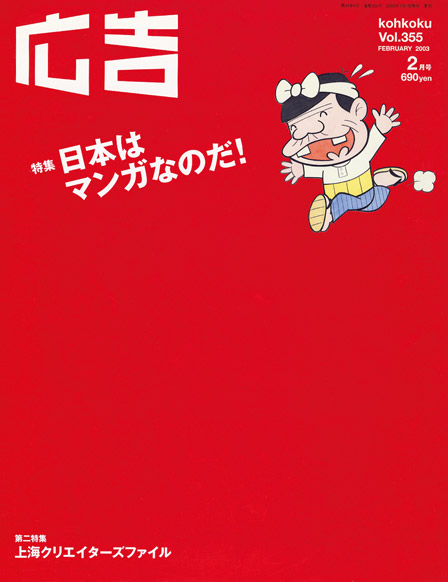

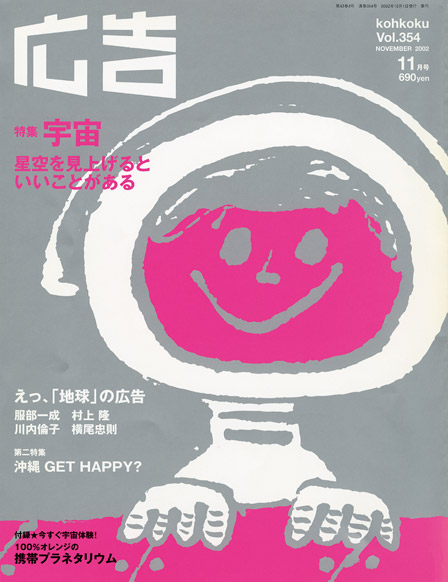

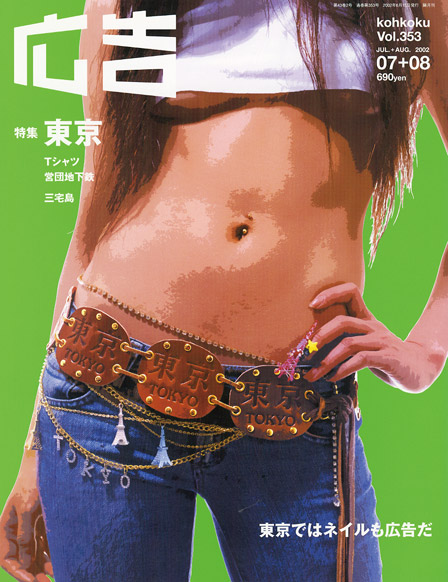

2002

2001

2001年1月リニューアル 編集長 池田正昭(Vol.345~351)。

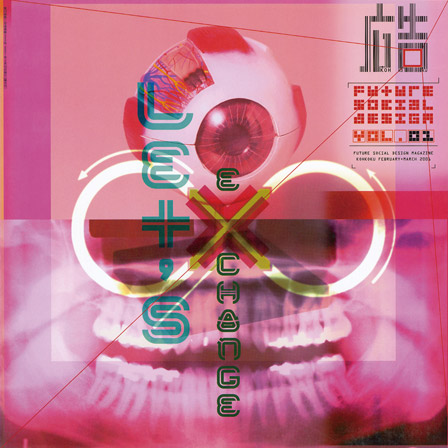

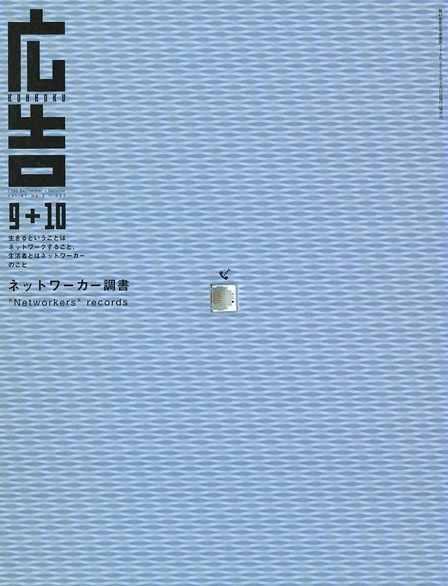

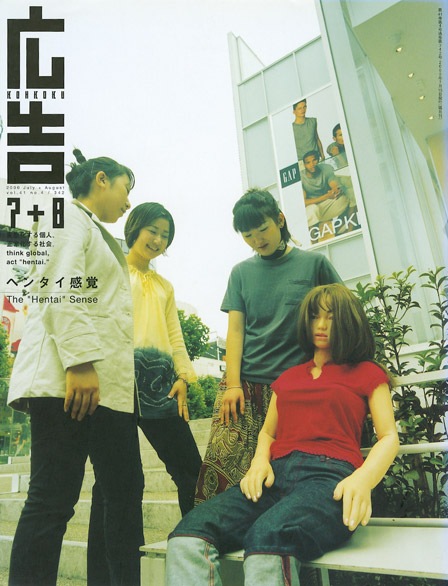

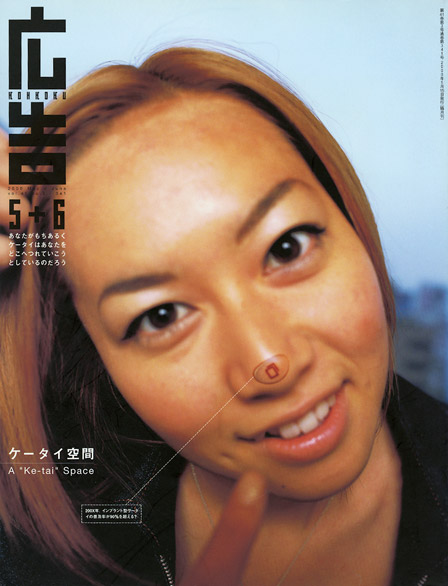

2001年、フューチャー・ソーシャル・デザイン(fsd)をトータルコンセプトとし、雑誌を未来社会デザインの実験場にすることを試みる。お金、環境、デジタルメディア、笑い、ビジネスなど、様々な領域のプロジェクトを実際に進行させながら誌面化していくというのが編集方針。中心プロジェクトは新しい貨幣コンセプトを実装させようとしたOpen Money Projectで、カナダで実際にLETSという地域通貨を開発~運営しているマイケル・リントンを編集部に迎え、「アースデイマネー」という地域通貨を実際に東京で立ち上げていった。このプロジェクトの進行経過に合わせて、各号のテーマが設定された。表紙はジョナサン・バーンブルック。B4変形判。

2000

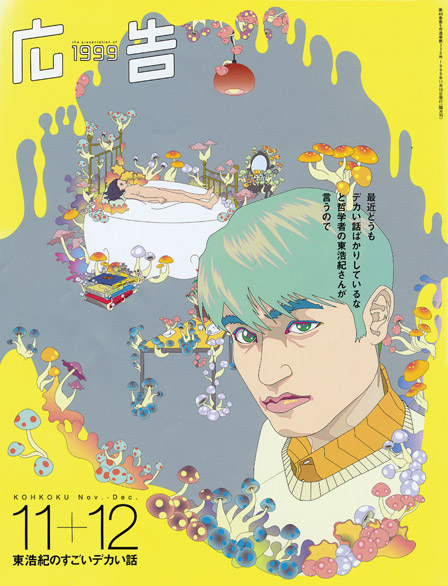

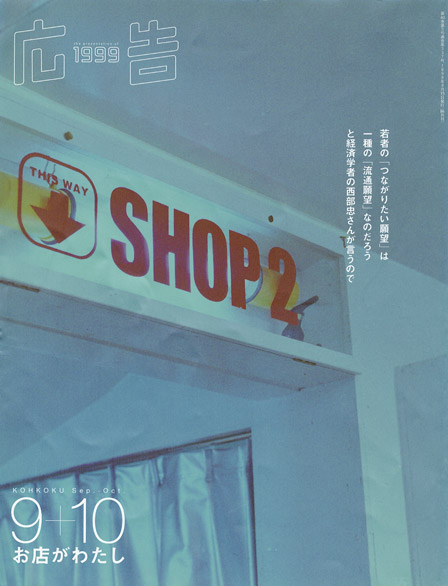

1999

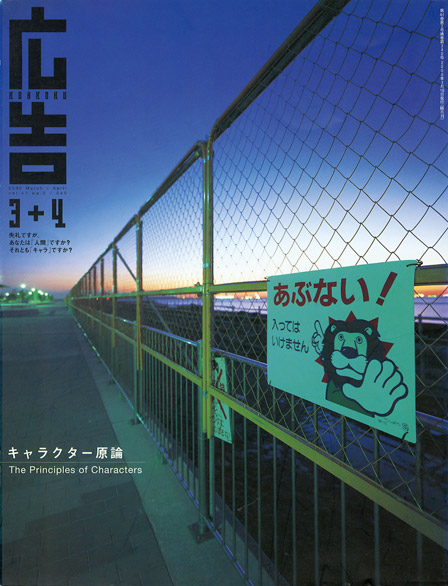

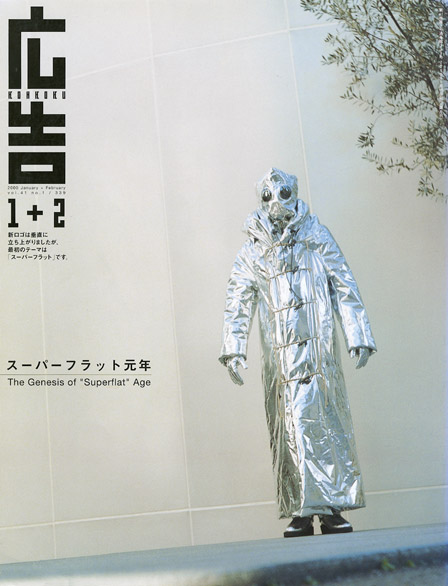

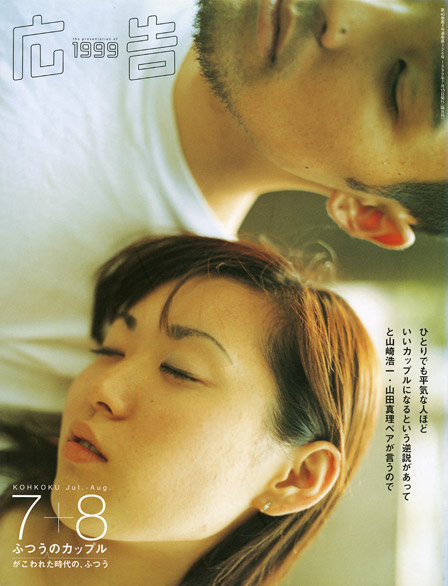

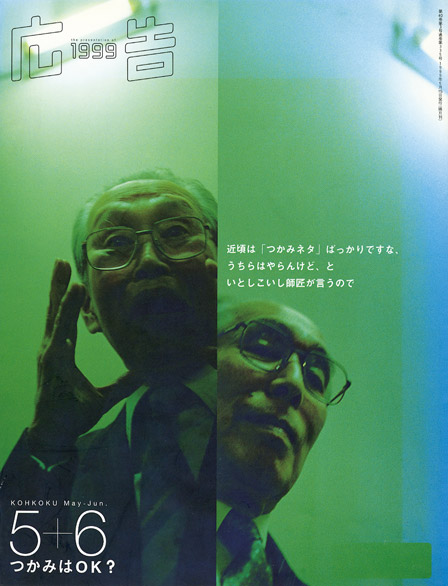

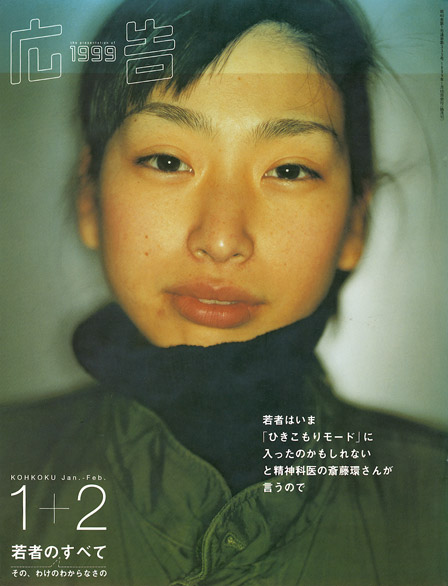

1999年1月リニューアル

1999(平成11)年、広告会社の社会的責任の高まりを先取りして、「広告と社会との新しい関係を考える雑誌」と位置づける。2000年には「社会をクライアントとした博報堂の戦略メディア」に進化させ、社会変化に対応した新しい広告やコミュニケーションのあり方を提示。年間キーワードに「スーパーフラット(到来したネットワーク社会とそこに生きる人々のコミュニケーションのあり方の本質が、あくまでもフラットな関係性にあるという考え方)」を掲げた。333号よりA4変形判。

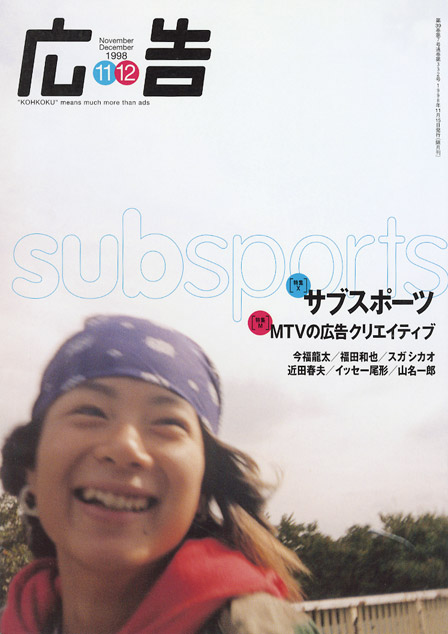

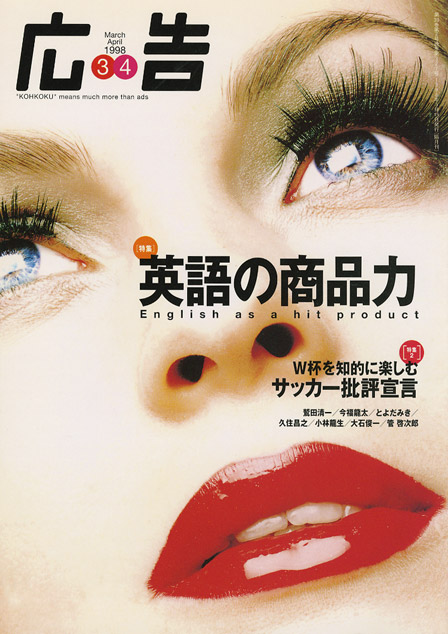

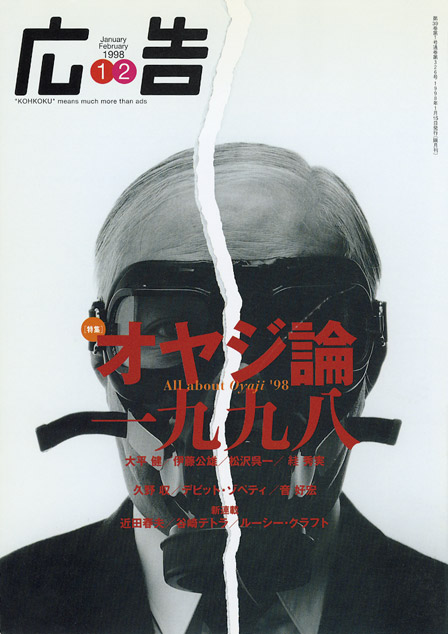

1998

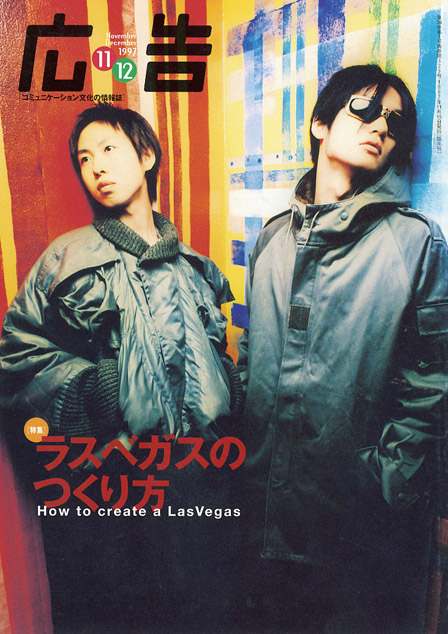

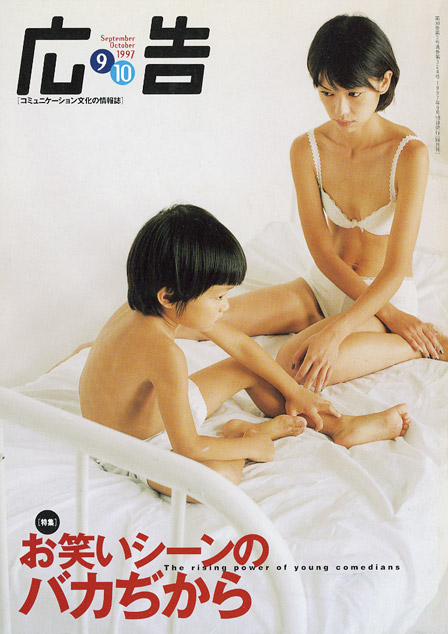

1997

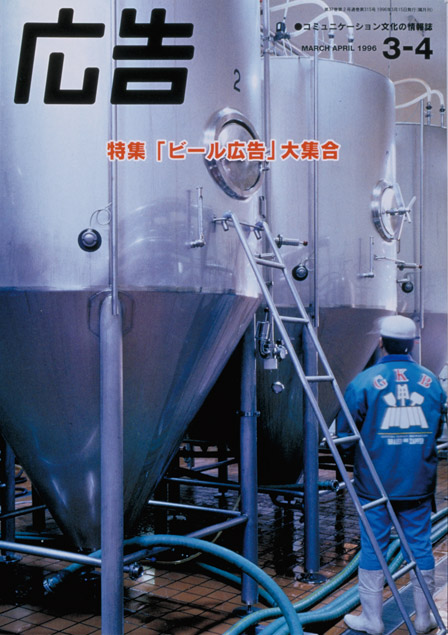

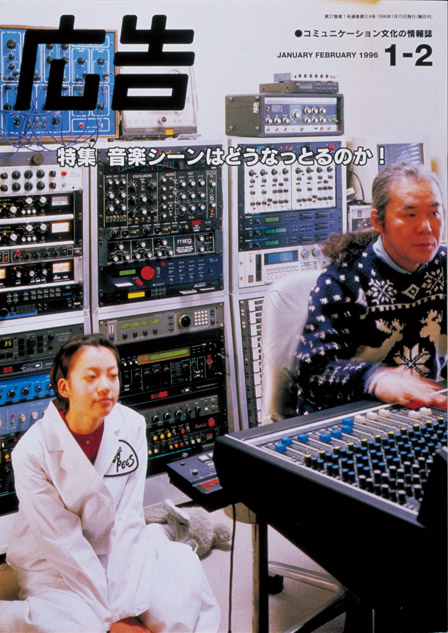

1996

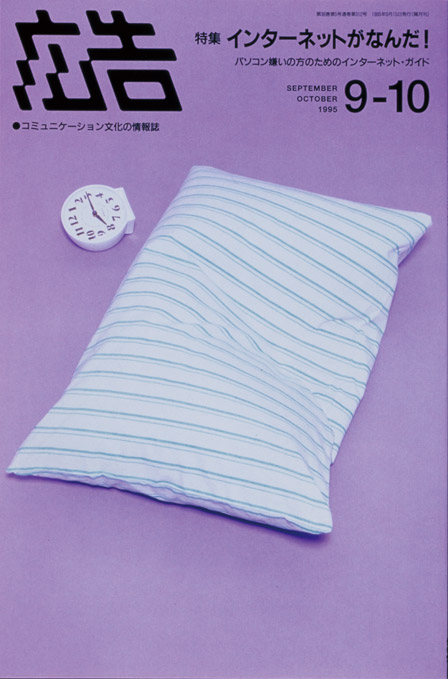

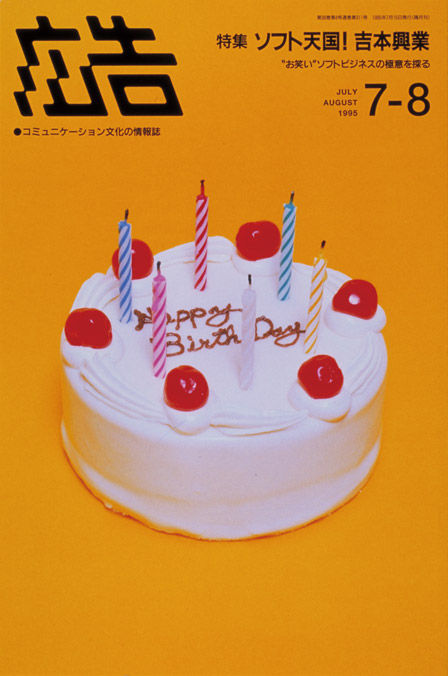

1995

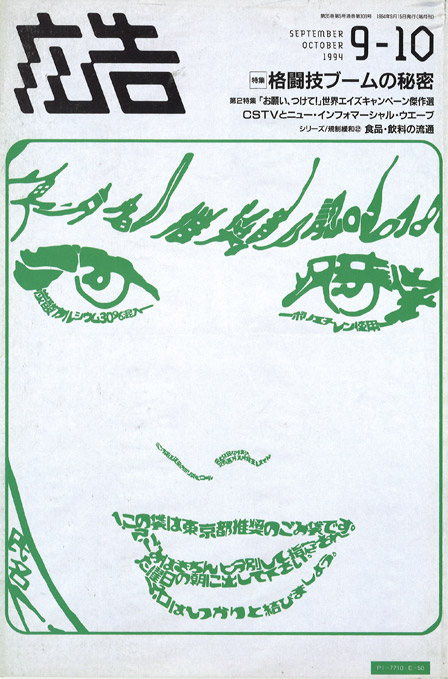

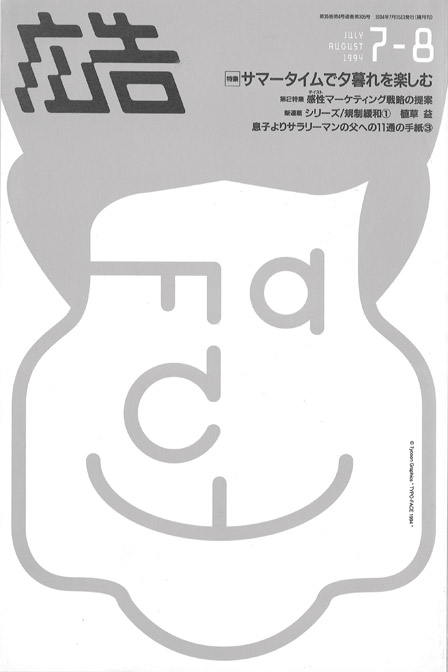

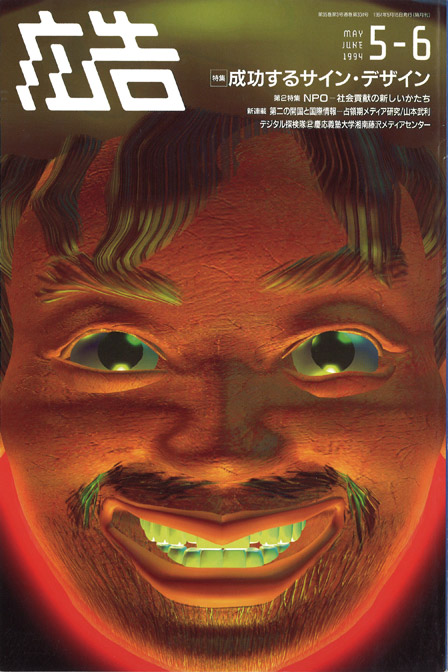

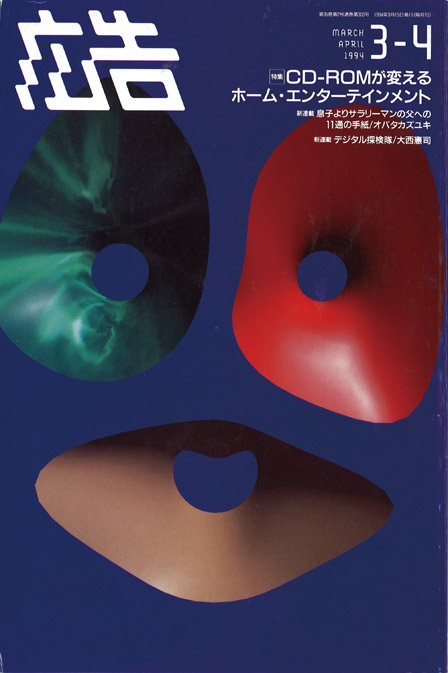

1994

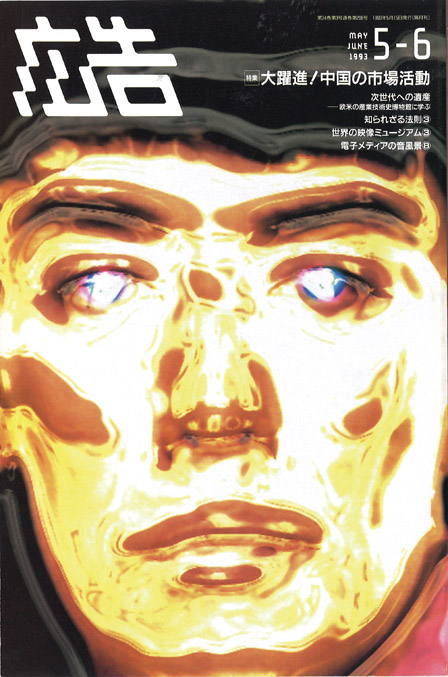

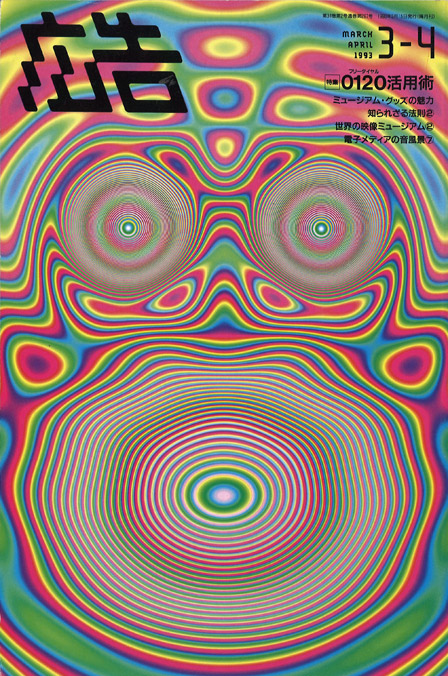

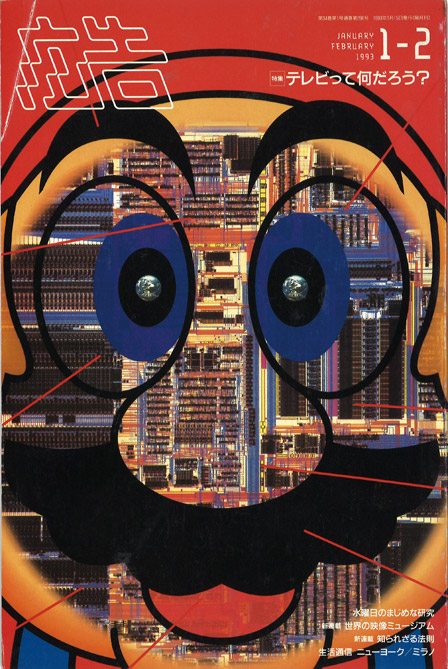

1993

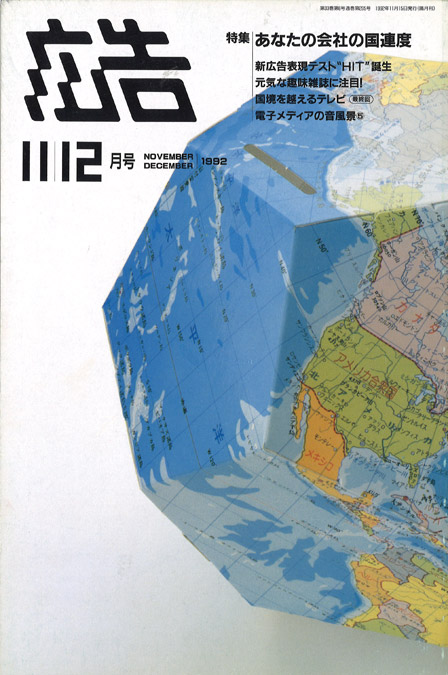

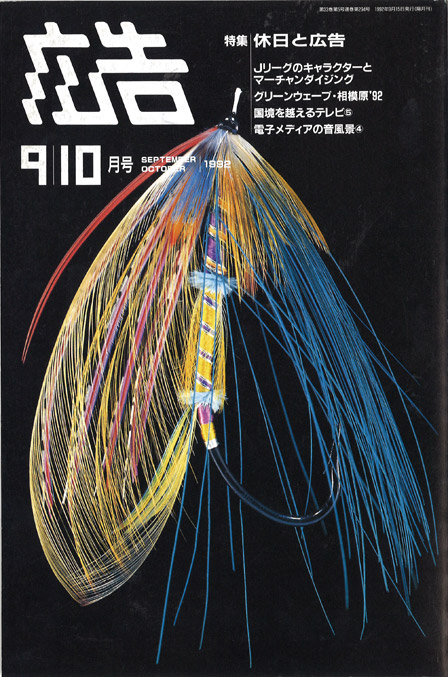

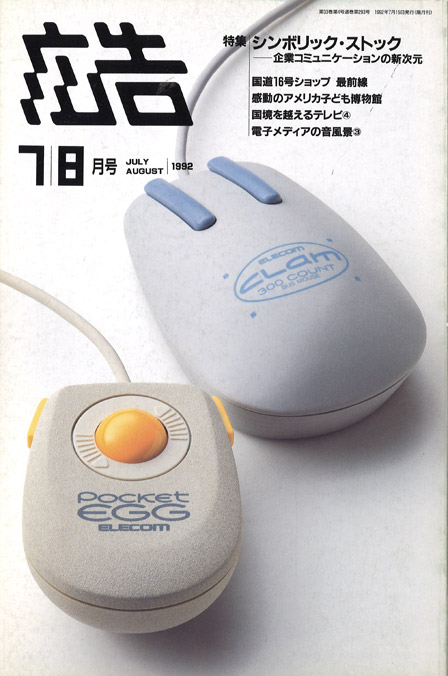

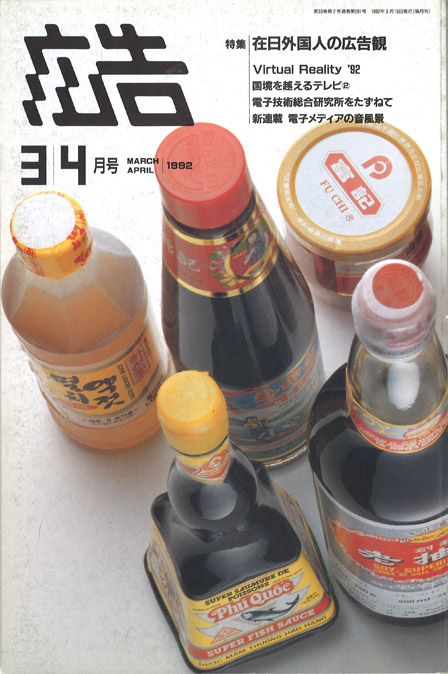

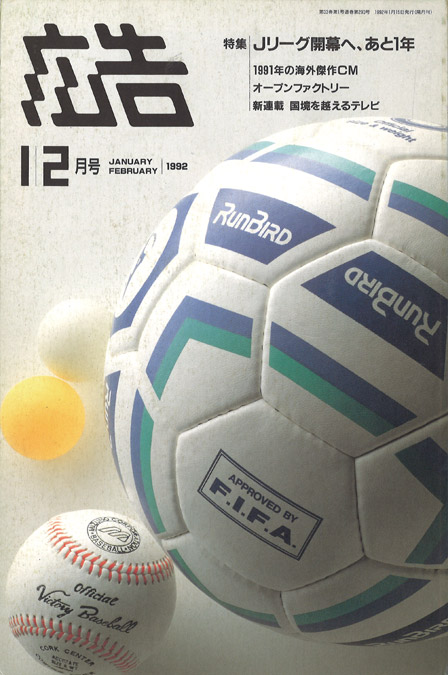

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

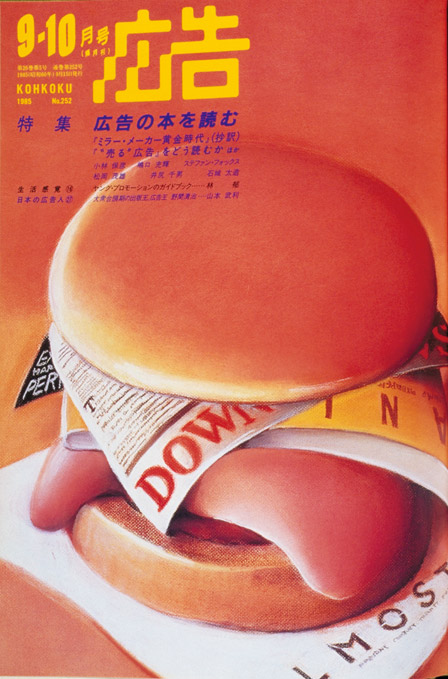

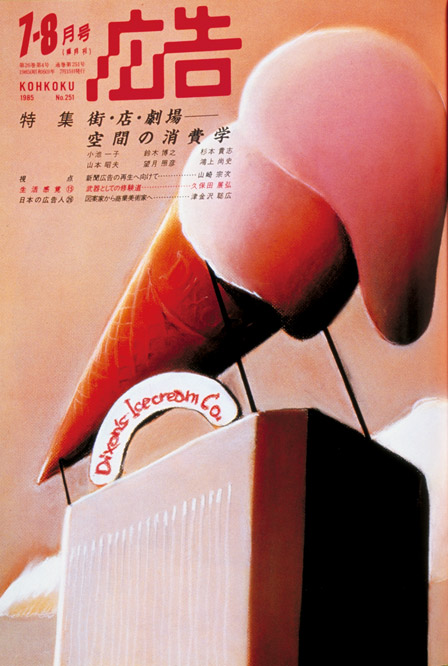

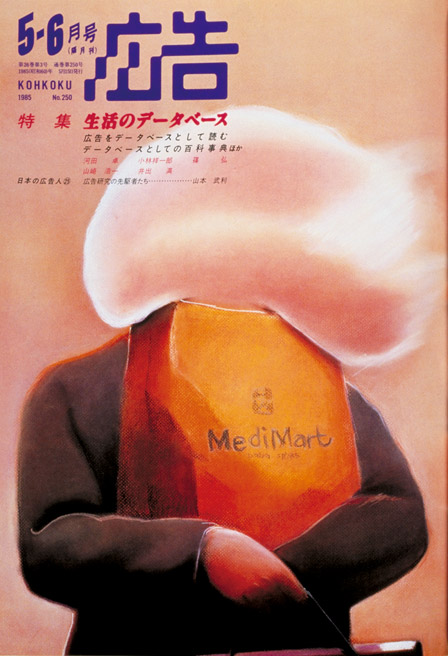

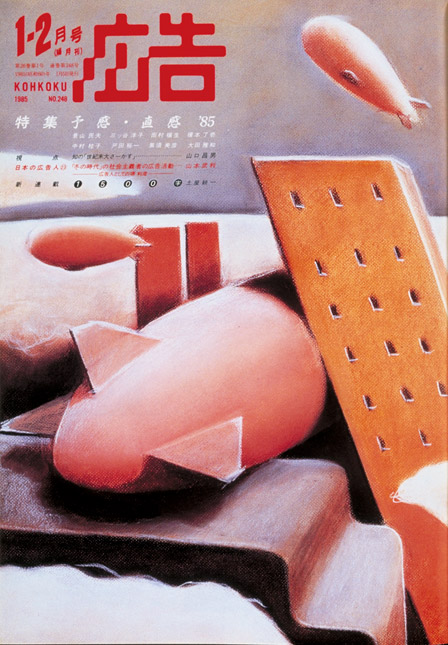

1985

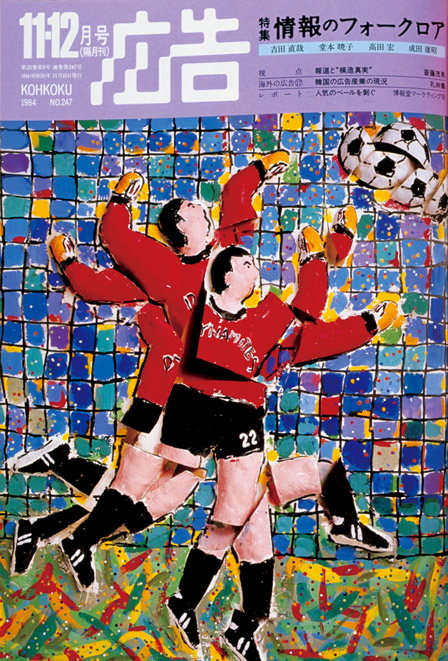

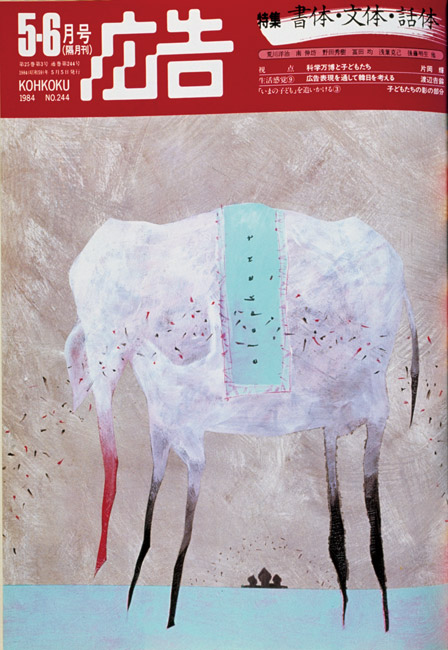

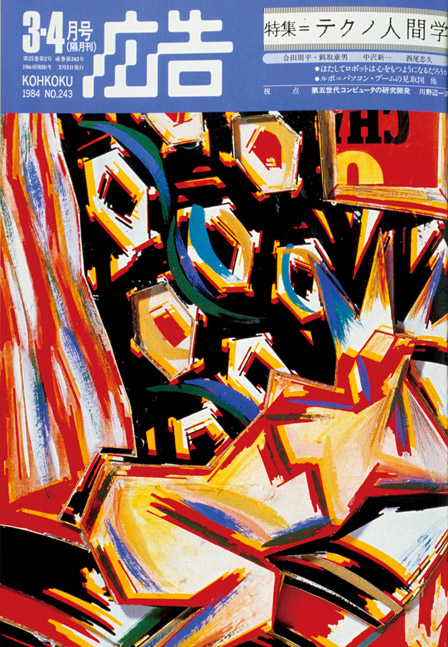

1984

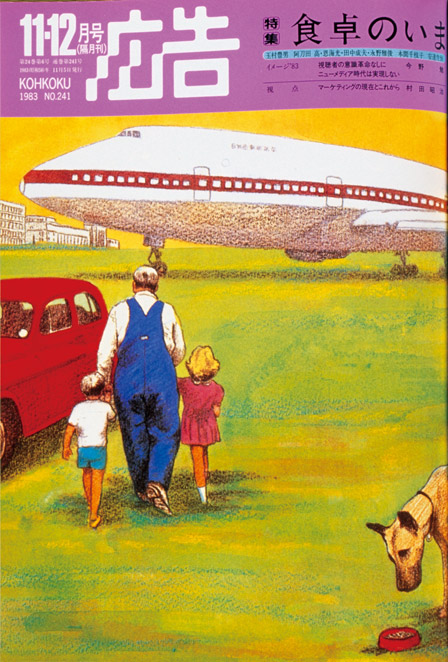

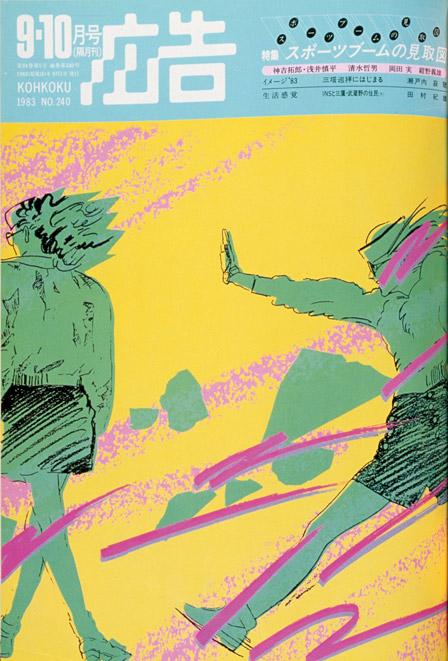

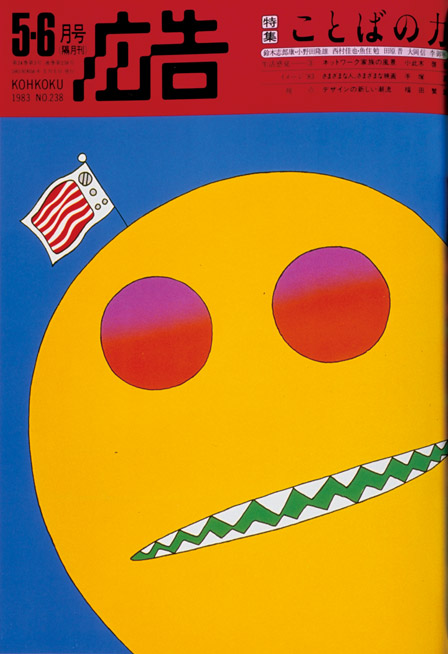

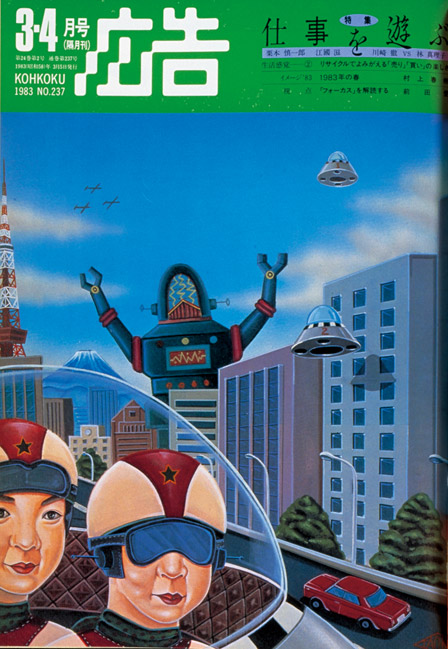

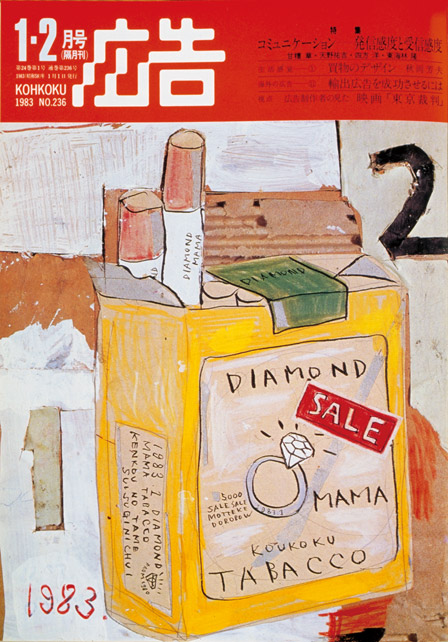

1983

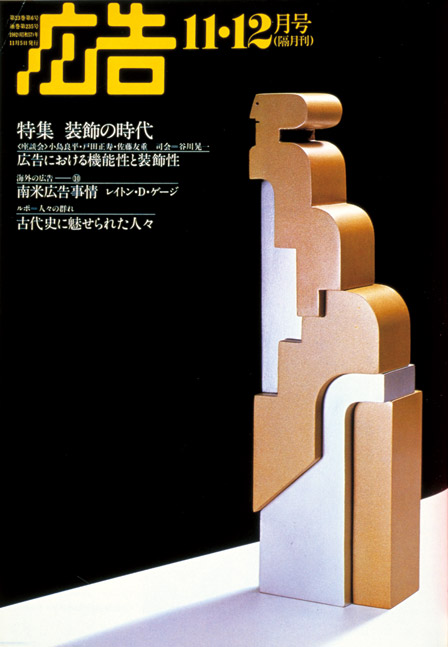

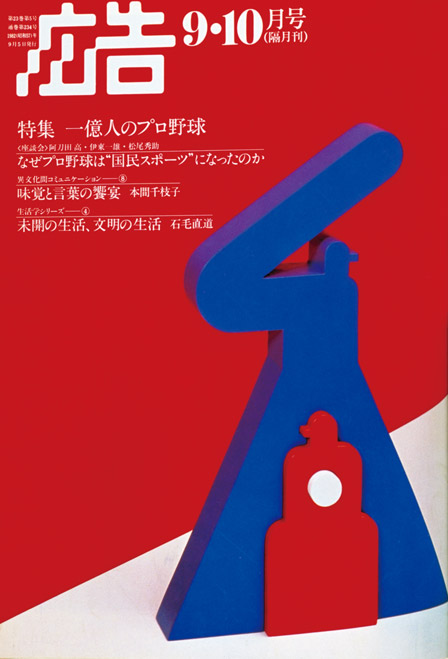

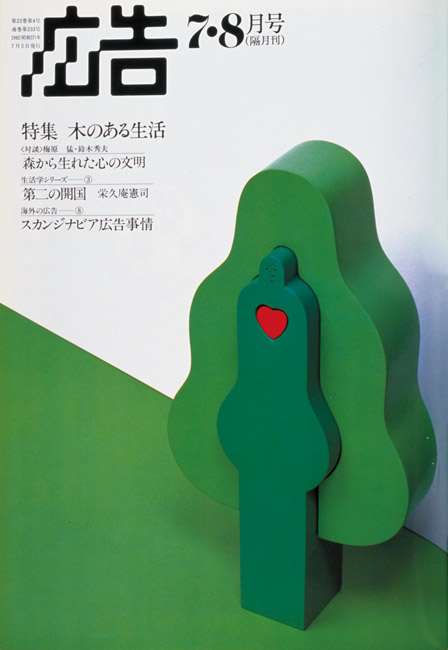

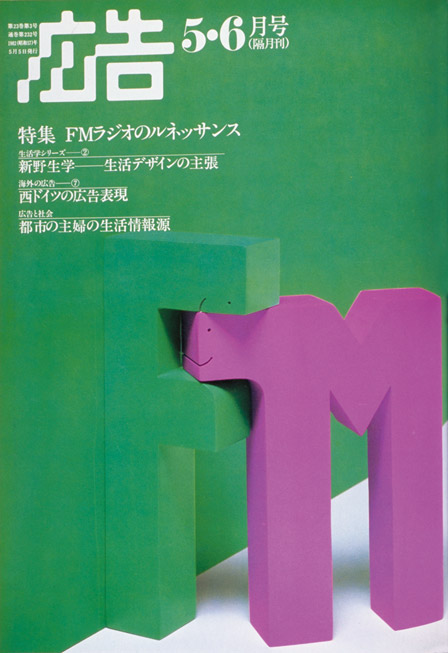

1982

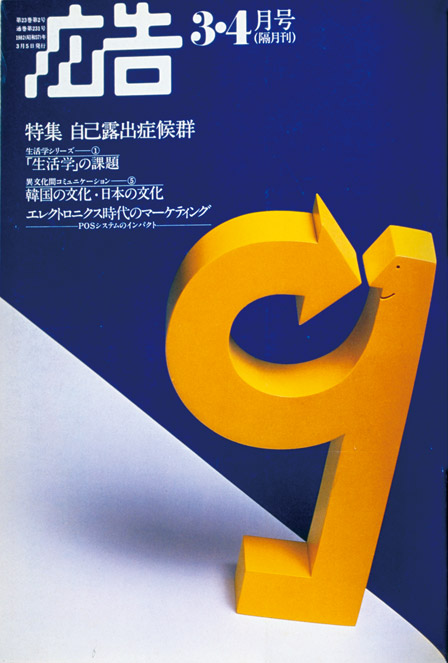

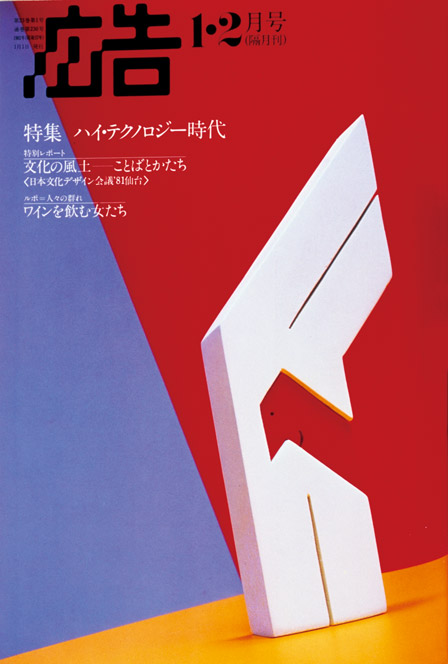

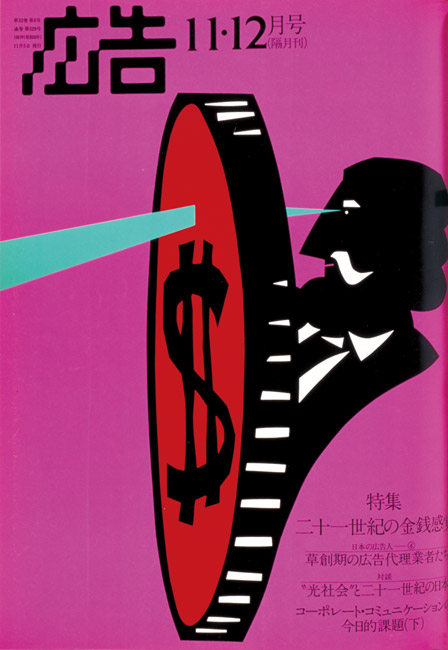

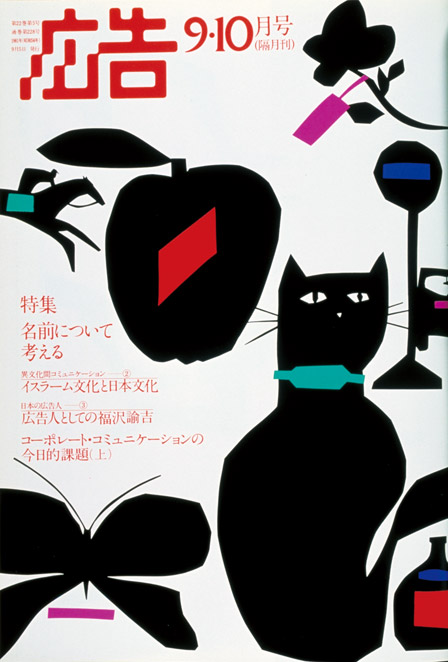

1981

1980

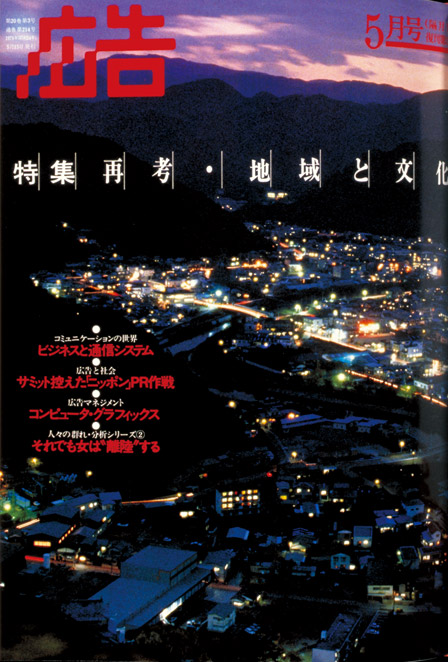

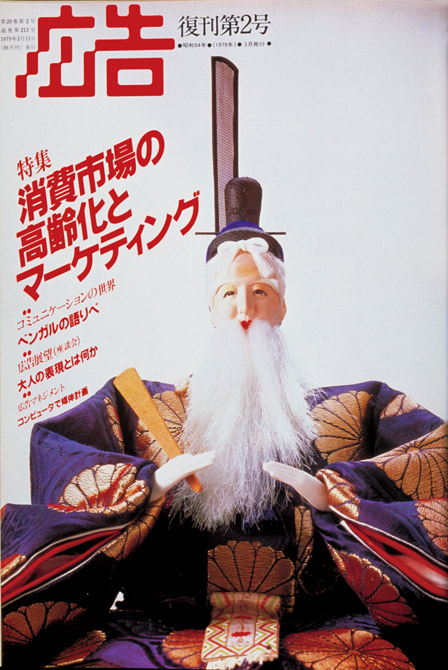

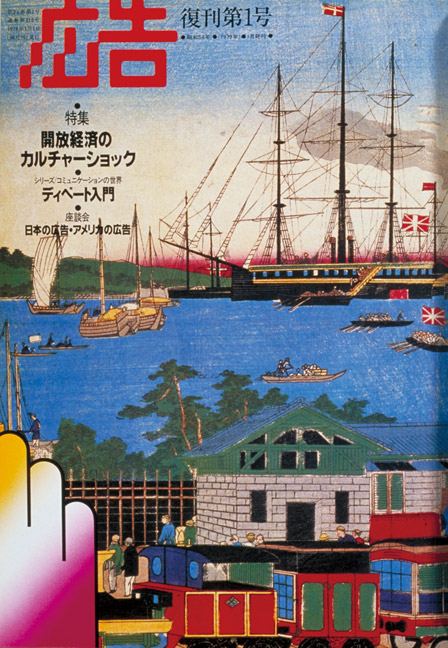

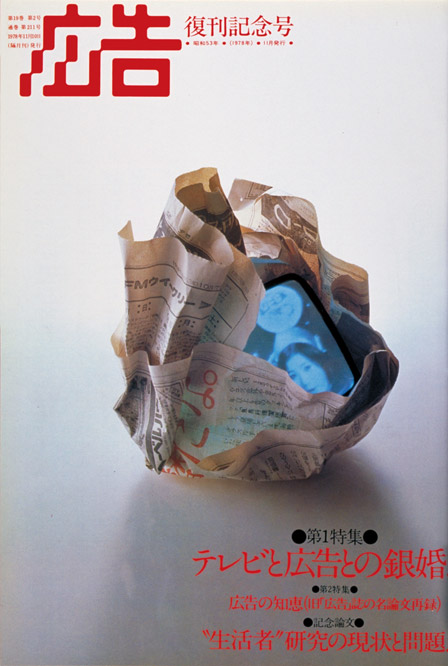

1979

1978

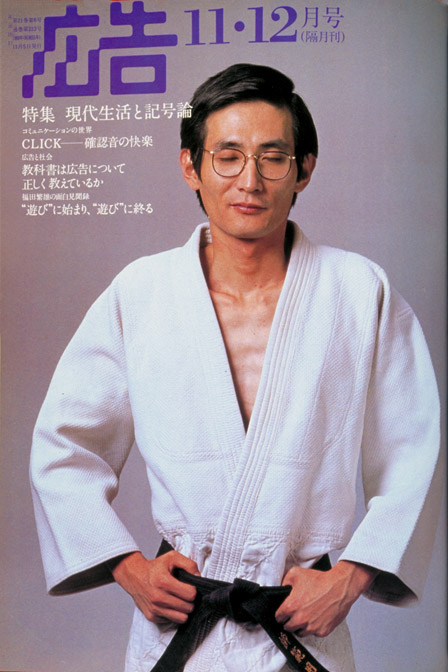

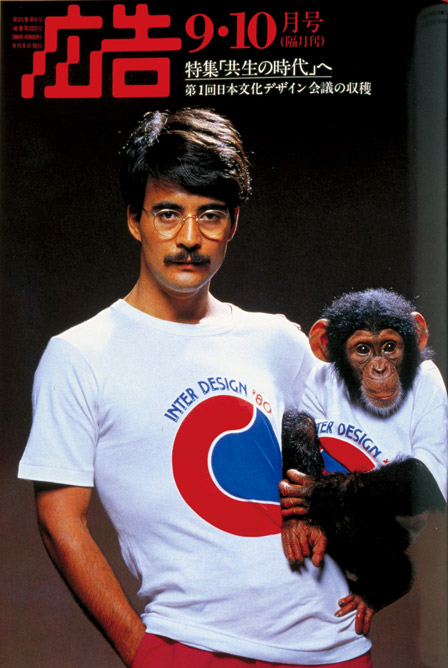

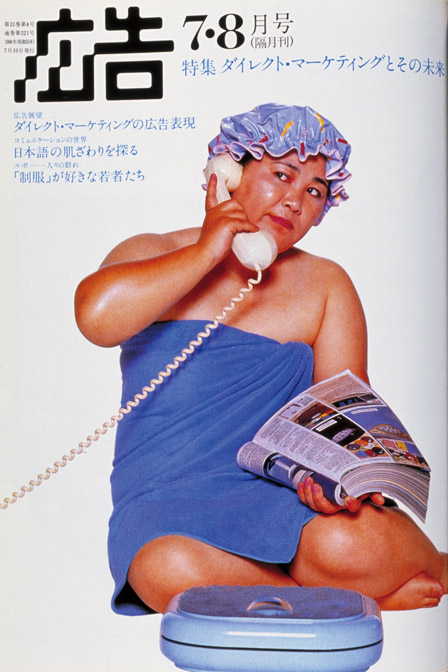

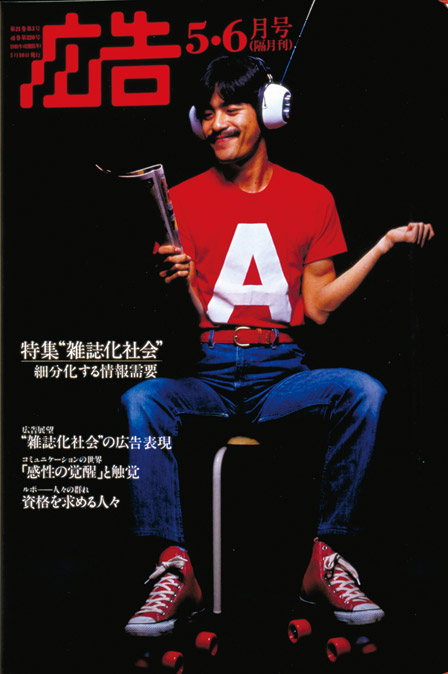

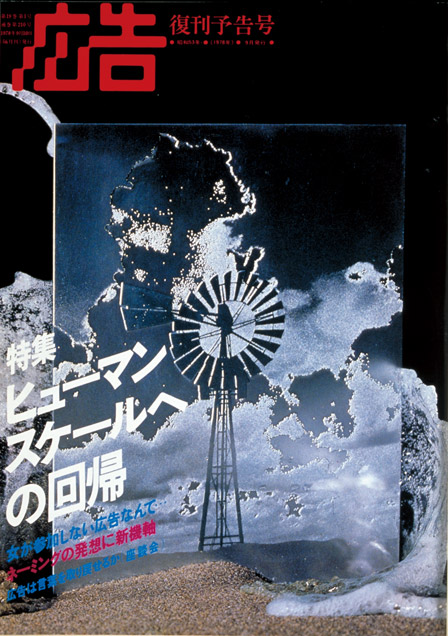

『広告』復刊 編集長 伊藤酒造雄(Vol.210~235)。

12年の休刊を経て、1978(昭和53)年9月に「復刊予告号」、11月に「復刊記念号」を発行し、1979年1月から隔月発行。再発行の目的は、大きく次の三点であった。①長期経営戦略の一環として(明日を予見する)、②情報産業としての能力拡大のため(社外の人材の獲得)、③営業活動の援助手段として(得意先に対するサービス)。

復刊の新しい視点について、伊藤酒造雄は『宣伝会議』のインタビューに次のように答えている。「雑誌は絶えず先行することに意義がある。人類学、民族学、比較宗教学など、〈第一次『広告』〉でやってきた社会学、社会心理学を含んだ広告・マーケティング以外のところから新しい知恵と人を巻き込みたい。それが復刊『広告』の使命。もう一つはパブリック・インタレストというか社会公共的局面とのインターフェイスです。「広告と社会」というフレームを設定することが必要で、そこでは市民・消費者運動との対話、政府官公庁との対話、あるいは法律・広告規制との動向紹介など、好むと好まざるとにかかわらず取り入れなければならない」。

雑誌コンセプトは、「広告コミュニケーション文化を発信するメディア」。これは、その後も受けつがれ現在に至っている。210~253号A4変形判。

1967-1977

休刊

1966

Vol.209

「生活の未来と広告」─川添登、杉政孝、石川弘義、今井俊博

Vol.208

「シンボルへの価値転轍器」─山本明、「クリエーティブであることの意味について」─中野収

1965

1965年7月 編集長 末永哲夫(Vol.206~209)

『季刊広告』となるも、1966年春号をもって休刊。

Vol.207

「広告と経済」─田内幸一、大歳良充、豊田連、小林三千夫、「豊かな生活への欲望の歩み」─安永武巳

Vol.206

「欲望の戦後史」─石川弘義

Vol.205

「商品の意味論」─加藤秀俊、「広告は批評である」─佐藤毅

Vol.204

「イメージへの手がかり」─乾孝、「イメージ・メーカー私論」─草柳大蔵

Vol.203

「広告と政治」─猪木正道、「大衆について」─石川弘義、江藤文夫、尾崎秀樹、山田宗睦

Vol.202

「日本的生活の曲り角」─大来佐武郎、「クオリティで考えよう」─野田一夫、瀨木博親

1964

Vol.201

「広告界1965への展望」─平井鮮一、「私のテレビ論」─木下恵介、堀江史朗

Vol.200

「もののネウチと形容詞」─加藤秀俊

Vol.199

「創造活動の現代的状況」─岩崎昶

Vol.198

「ニュース・メーカー覚え書」─草柳大蔵、「日宣美のデザイナーたち」─瀬木慎一

Vol.197

「私のなかの世界」─レイモン・ペイネ、谷内六郎、串田孫一

Vol.196

「消費者行政と運動の周辺」─編集部、「消費者教室の師弟たち」─古谷綱武

Vol.195

「豊富のなかの広告の条件」─坂本二郎

Vol.194

「集団創造の論理」─石川甫、菊竹清訓、島田光雄、西尾忠久、羽仁進

Vol.193

「新しい社会とマーケティング」─道面豊信

Vol.192

「広告における対話の条件」─福田定良、「アメリカ風お買いもの法」─I. S. コーガン

Vol.191

「テルスター時代の“映像文明”」─加藤秀俊、「映像と表現」─市川崑、岡田晋、岡本愛彦、堀江史朗

Vol.190

「創造的社会への出発」─郷司浩平、「初しゃべりマスコミ文化論」─内村直也、神吉晴夫、高木健夫、藤原弘達

1963

1963年1月 編集長 天野祐吉(Vol.178~205)

編集コンセプトを「大衆文化としての広告」とする。

Vol.189

「消費者像の変化を追って」─安永武巳、「グラビア欲望の風土記 大阪」─多田道太郎

Vol.188

「これからのマーチャンダイジング」─遠入昇、加固三郎、前川馨、山中鏆、斎藤定良

Vol.187

「消費社会とマスエネルギーの行く手」─杉政孝、「欲望の戦後史」─石川弘義

Vol.186

「変わりゆく消費者像」─宇野政雄、「広告の現実と責任」─瀨木博親

Vol.185

「広告の権威と信頼を育てるもの」─深見和夫

Vol.184

「日本人の広告風土」─多田道太郎

Vol.183

「消費者運動と企業行動の接点」─大和勇三

Vol.182

「消費者から生活者へ」─大熊信行、「広告のアカウンタビリティ」─C・L・ビグロー

Vol.181

「新しい広告人への期待」─稲葉秀三

Vol.180

「TVその今日と明日」─今道潤三、S. L. ウィーバー、「BOOKS & SHOWS」─植草甚一ほか

Vol.179

「大量消費下の出版マーケティング」─宇野政雄、「都市家庭の献立調査」─博報堂調査局

Vol.178

「自由化進展の年を迎えて」─岩佐凱実、「誌上最大のキャンペーン」─キノトール、谷内六郎、都筑道夫

1962

Vol.177

「広告文化の責任を負うもの」─加藤秀俊、「消費者との“対話”」─正田喜久雄

Vol.176

「テレビ表現の創造性をさぐる」─飯島正、梅田晴夫

Vol.175

「マーケティング・コミュニケーションの展開」─瀨木博親

Vol.174

「市場競争と企業の行動」─田杉競、「広告と法律の周辺」─勝本正晃

Vol.173

「パブリシティとコンシューマーリレーション」─堤清二

Vol.172

「顧客の系列化と消費者運動」─上岡一嘉、「不当表示防止とアメリカのTV界」─竹村健一

Vol.171

「欲望の社会心理」─望月衛

Vol.170

「国際収支の改善と企業の立場」─阿部統、沢田久男

Vol.169

「あたらしく広告界へ入った人に」─安永武巳

Vol.168

「視覚伝達における画像的思考の世界」─島崎敏樹

Vol.167

「広告予算編成のダイナミクス」─坂本清、柳田修治郎、五反田勝寿、正田喜久雄

Vol.166

「成長経済のゆく手と広告活動」─向坂正男、「番組企画と文芸作品」─梅田晴夫

1961

1961年1月 『月刊 広告』に改題

1961(昭和36)年1月、『月刊 広告』に改題。山名文夫、山城隆一、杉浦康平と続いた表紙は、社内メンバーが引き継いだ。瀨木博親が進める広告の近代化に伴走する機関誌の色合いが濃くなる。

1961年12月 編集長 久野義治(Vol.164~177)

Vol.165

「現代人の性格と行動」─D・リースマン、宮城音彌、永井道雄、門山允、「アート・ディレクターを待望する」─瀬木慎一

Vol.164

「広告計画のなかの番組企画」─並河亮、「テクニカル・コピーの訴求点」─R・J・マックビッカー

Vol.163

「経営問答/ヴァイタリティをつつむ経営管理」─上原正吉、坂本藤良

Vol.162

「消費構造の変貌と流通革命」─宇野政雄、「経営問答/ひろがる第三次産業の軌道」─堤清二、坂本藤良

Vol.161

「イメージの午後」─宮城音彌、梅田晴夫、黒須田伸次郎、瀬木慎一、「広告計画の10の基本課題」─カール・ジョンソン

Vol.160

「デザイン教育」─M・ブロックマン、岡本太郎、勝見勝、塚田敢

Vol.159

「国際市場と海外PR」─森仁、A・L・グライムス、森重利直、「広告効果からみたテレビ視聴者の実態と特性」─博報堂調査部

Vol.158

「企業イメージをTVする」─林周二、今村一郎、柳田修治郎、川勝久、「アメリカの約束をPRする」─A・ケッチャム

Vol.157

「マーケティング・プログラム展開の条件」─片岡一郎、「笑いとコマーシャル」─柳原良平

Vol.156

「新しい消費者像」─加藤秀俊、「都市家計における買い物習慣の実態」─博報堂調査部

Vol.155

「マーケティング・コミュニケーションの科学的突破作戦」─スペンサー・クロー

Vol.154

「ことしも大いに売りましょう」─大宅壮一、市村清、宮城音彌

1960

1960年1月 編集長 加固三郎(Vol.142~163)

Vol.153

「広告における自由と責任」─西郷徳男、「めざめる消費の生産性」─氏家寿子

Vol.152

「現代の経営とパブリック・リレーションズ」─坂本藤良

Vol.151

「広告と実験心理学」─相良守次、「新しい時代の広告管理」─瀨木博親、柴田久雄、斎藤太郎、服部幾三郎、横山正克、中村泰治

Vol.150

「都市における消費需要の動向」─安永武己、「団地/新しい消費者」─アド サーチ サークル

Vol.149

「広告商品化と新しい販売」─高橋満寿男、「耳を傾けさせる/音」─藤井一市

Vol.148

「デザイナーの自覚と制作」─ソウル ・ バス、 伊藤憲治、今泉武治、川崎圓祐

Vol.147

「購買市場におけるオピニオン・リーダー」─牧田稔

Vol.146

「子どもと広告」─波多野完治、南博、藤本倫夫、金沢覚太郎、堀川直義

Vol.145

「説得と受け手の心理」─望月衛

Vol.144

「輸出マーケティングの諸問題」─森重利直、「広告問答・化粧品─そのムードと流行」─白川忍、石垣綾子

Vol.143

「テレビにおけるCMの位置」─加藤秀俊

Vol.142

「日本経済の繁栄と広告」─池田勇人、「経済発展の積極的方途」─石坂泰三

1959

Vol.141

「飛躍する広告産業の現状と今後の課題〈広告問答〉」─衣笠静夫、石垣綾子、「グラフィック・デザインと商業写真」─伊藤幸作

Vol.140

「現代生活と自動車産業〈広告問答〉」─加藤誠之、石垣綾子

Vol.139

「石鹸・洗剤産業の展望と課題〈広告問答〉」─丸田芳郎、石垣綾子、「現代人の広告心理」─南博、堀川直義、八木俊雄、今泉武治、室井鉄衛

Vol.138

「マーケティングにおける購買動機の考察」─小林太三郎

Vol.137

「カラー時代をむかえたテレビ〈広告問答〉」─福井近夫、石垣綾子、「屋外広告と都市美」─小林利雄、門倉則之

Vol.136

「世の味 人の味〈広告問答〉」─鈴木三郎助、石垣綾子、「これからのラジオ」─川勝久、井口正夫

Vol.135

「『洋酒談義』あれこれ〈広告問答〉」─成田清治、石垣綾子

Vol.134

「新段階に入った今日の出版界〈広告問答〉」─野間省一、石垣綾子

Vol.133

「媒体としての週刊誌のつかい方」─原弘、遠入昇、新田敞、角南浩、神吉晴夫、瀬木博親、八木俊雄、金子礼二、山中喜與蔵、久保田孝

Vol.132

「株式ブームの周辺を語る〈広告問答〉」─小池厚之助、石垣綾子

Vol.131

「家庭電化のプロモーションについて〈広告問答〉」─平賀潤二、石垣綾子

Vol.130

「鮎川義介氏を囲んで」─鮎川義介、鮎川金次郎、瀨木博信、瀨木博親

1958

1958年4月 編集長 柳逸雄(Vol.121~128)

1958年12月 編集長 瀨木博親(Vol.129~141)

Vol.129

「1958年の問題点」─岩井隆一、田所太郎、向秀男、藤本倫夫、祐乗坊宣明

Vol.128

「テレビをどう使うか」─久保田孝、角南浩、山形弥之助、大島利定、朝岡武男、加登川幸太郎、田内幸一

Vol.127

「イラストレーションその技法とアイディア」─氏原忠夫、奥山儀八郎、登村ヘンリー

Vol.126

「雑誌広告─その動向と問題点」─今泉武治、近江匡、久保田裕、麻生吉郎、宮本信太郎、川上昇、祐乗坊宣明

Vol.125

「日米の広告事情を語る」─浦島亀太郎、殖栗文夫、西郷徳男、市橋立彦、瀨木博政

Vol.124

「曲り角に立つCM」─岩井隆一、長谷川藤五、栗原進

Vol.123

「PRの再検討」─殖栗文夫、殿村秀雄、堀内義高

Vol.122

「マーケティング・リーダーの研究」─後藤恒道、上田八州、桶本正夫

Vol.121

「出版界今日の問題点」─石川静夫、田中京之助、加藤明、原弘

Vol.120

「コピーライターをどう養成するか」─市橋立彦、今泉武治、上野壮夫、黒須田伸次郎、久保田孝、山形弥之助、斎藤太郎

Vol.119

「マーチャンダイジング」─清水晶、五老信吉、山形弥之助

Vol.118

「広告のアイデア」─今井茂雄、向秀男、渡辺八郎、開高健、横田昭次、村瀬尚、伊藤逸平

1957

1957年1月 編集長 堀尾直信(Vol.106~120)

Vol.117

「1957年の問題点」─岩井隆一、向秀男、藤本倫夫、祐乗坊宣明、田所太郎

Vol.116

「テレビ局の増加をめぐって」─岩井隆一、久間春彦、古寺幸義、相見利嗣、堺谷升夫、喜多善平、引野友義、関享

Vol.115

「マーケッティングへの隘路」─今井孝、宇野政雄

Vol.114

「デフレ下の広告政策」─衣笠静夫、白川忍、小林辰四郎、飯田美稲、太期俊三、宮本信太郎、亀山太一、須藤博

Vol.113

「大阪人の商魂と広告」─原弘、早川良雄、勝見勝、竹岡リョウ一、副田壬一、山崎隆夫、小林葉三、寺本正文、佐野英夫、重成基

Vol.112

「広告費の諸問題」─市橋立彦、奥田晃久、藤本倫夫、遠藤健一、久武雅夫、溝口敏行

Vol.111

「海外宣伝について」─河野鷹思、名取洋之助、川崎太平、東条俊夫、森重利直

Vol.110

「雑誌広告」─松本善之助、宮本信太郎、橘弘一郎、遠入昇

Vol.109

「CMの研究」─岩井隆一、大伏肇、高橋正光、栗原進、山形弥之助、斉藤隆夫、角南浩

Vol.108

「欧米のデザイン」─河野鷹思、渡辺力

Vol.107

「マーケッティングを語る」─宇野政雄、遠藤健一、久保村隆祐

Vol.106

「新人デザイナー12人集」─細谷巌、柳原良平、杉浦康平、宇野亜喜良、伊東寿太郎、本多八郎、田保橋淳、古畑多喜雄、清水和久、宮沢尚、斎藤照雄、有本功

1956

Vol.105

「今年の広告界」─向秀男、藤本倫夫、岩井隆一、祐乗坊宣明、田所太郎

Vol.104

「写真と広告」─伊藤幸作、増田正、八木治、大辻清司

Vol.103

「広告とユーモア」─伊藤逸平、やなせ・たかし、横田昭次

Vol.102

「アメリカの広告代理店を語る」─瀨木博親

Vol.101

「番組編成上の特色」─武本正義、野沢隆一、高橋武治

Vol.100

「受けるということ」─いぬい・たかし、西尾忠久、市橋立彦

Vol.99

「広告と販売の新しい関係」─遠藤健一、市橋立彦

Vol.98

「出版広告はどう変るか」─川崎勲、桶本正夫、須藤博、高橋己寿衛、篠岡昭雄

Vol.97

「広告のアイディア」─今泉武治、藤本倫夫、大橋正、村瀬尚

Vol.96

「広告と倫理」─奥田晃久、牧田喜義、遠藤健一

Vol.95

「テレビ広告」─福井近夫、今道潤三、石原裕市郎、加登川幸太郎、山岡恒雄

Vol.94

「広告のコトバ」─中村通夫、大石初太郎、森岡健二、宇野義方

1955

1955年1月、『広告』と改題

1955(昭和30)年1月、広く広告界全体の討論の場としたいという思いをこめて『広告』と改題(題字の下の「博報堂月報」併記はVol.153まで続いた)。

Vol.93

「広告時評」─祐乗坊宣明、向秀男、岩井隆一、藤本倫夫

Vol.92

「ゴールデン・アワーの問題」─南英四郎、宇田道夫、近江匡、小島利男、伊藤正弘

Vol.91

博報堂60周年記念号「マス・メディアの発達」─須永三郎、川島象次郎、殖栗文夫、池田文痴菴

Vol.90

「ラジオ・コマーシャル制作の条件」─稲田植樹、吉村光夫、大伏肇

Vol.89

「広告批評の基準をめぐって」─久保田孝、川崎民昌、黒須田伸次郎、斎藤太郎

Vol.88

「商業テレビの現状」─久住悌三、金沢覚太郎

Vol.87

「広告の活字」─山名文夫、原弘、祐乗坊宣明、馬渡務、山城隆一

Vol.86

「ABCとICCに就て」─小林辰四郎

Vol.85

「広告文案をめぐって」─遠藤健一、新保民八、黒須田伸次郎、藤本倫夫、山城隆一

Vol.84

「出版におけるデザインの問題」─原弘、佐野英夫、須藤博、近藤善勝

Vol.83

「PR映画を語る」─藤本倫夫、向秀男、岡田桑三

Vol.82

「広告予算配分に関する公約数的実例」─新田宇一郎

1954

1954年6月 編集長 正田喜久雄(Vol.75~105)

Vol.81

「広告界の足跡」─森沢清、岡本敏雄、川崎民昌、勝見勝、「広告効果測定への試み」─本社調査部

Vol.80

「出版広告の表現」─田所太郎、大下正男、島尾高明、近藤善勝、高野正博

Vol.79

「テレビ広告」─福井近夫、稲生平八、長谷川遠四郎、奥田晃久、茂木重平、久住悌三、石原裕市郎

Vol.78

「デザイン運動の新たなる展開」─勝見勝、祐乗坊宣明、亀倉雄策、柳宗理

Vol.77

「広告表現とアート・ディレクター」─今泉武治

Vol.76

「デフレ下の広告と販売」─内藤豊次、宇野政雄

Vol.75

「広告と写真」─伊奈信男、原弘、井深徴

Vol.74

「雑誌広告について」─谷口龍吉、阿部捷男、梶山仁、栗原亮、三井由之助、近江匡

Vol.73

「アド・エイジェンシイの問題」─新保民八、中尾義隆、奥田晃久

Vol.72

「宣伝企画について」─稲生平八、衣笠静夫

Vol.71

「出版広告の課題」─藤森善貢、神吉晴夫、小林英夫、三浦淳、須藤博

Vol.70

「新聞広告のイラストレーター」─川崎民昌、山城隆一、岡田茂、山名文夫

1953

1953年10月 雑誌としてリニューアル

B5判32ページの雑誌としてリニューアル。アートディレクターに山名文夫を迎える(Vol.67~129)。

Vol.69

「広告調査について」─濱野毅、柴田芳男、市橋立彦、森浩、藤崎辰也、深井武夫、(「ミューズ石鹸の広告実験調査」─広告科学研究会、今泉武治)

Vol.68

「CMについて」─新保民八、岩井隆一

Vol.67

「広告文案について」─川崎民昌、島田晋、久保田孝、黒須田伸次郎

Vol.66

「サーヴィス忘れたカナリヤ─メーカーに捧ぐ」─扇谷正造

Vol.65

「アメリカ広告便り、感心した『広告のための広告』」─新保民八

Vol.64

「必要な業者への啓蒙(デザイナアの位置について)」─河野鷹思

Vol.63

「広告の効果と価格(広告効果測定の二様の意味)」─田中京之介

Vol.62

「本の広告雑感」─祐乗坊宣明

Vol.61

「第五回装幀美術展、5月5日から三越本店で開催」

Vol.60

「広告と芸術との関係─英国広告会の趨勢から」

Vol.59

「出版社の宣伝についての意見」─遠藤健一

Vol.58

「アート・ディレクターとイラストレーター、朝日広告賞における分業的意義」

1952

Vol.57

「アート・ディレクター探求」─藤本倫夫

Vol.56

「朝日広告賞から」─川崎民昌

Vol.55

「デザインの創意について─注文主側の怠慢」─植村鷹千代

Vol.54

「狹隘な市場争奪戦─安易な配本制度の枠を外せ」─畑中繁雄

Vol.53

「本誌に肩代りして新しい読者層を狙う─別冊・増刊の流行」「朝日新聞社主催、『朝日広告賞』設置」

Vol.52

「読者は狙われている『インテリ読者層』『中間読者層』『大衆読者層』の三つの層に見る上半期の出版界」

Vol.51

「優劣つけがたき装幀美に熱心な観客一万余。第四回装幀賞決定す」

Vol.50

「出品図書四百冊余 第四回装幀美術展、5月6日から開催」

Vol.49

「第四回装幀展に当りて」─恩地孝四郎

Vol.48

「最近の児童図書出版」─古谷綱武

Vol.47

「新しい読者層の拡充について─強力な政治力が必要か」

Vol.46

「危機に対処する道」─美作太郎

1951

1951年9月 タブロイド判4ページにリニューアル

Vol.45

「さよなら1951年 出版界の足跡」

Vol.44

「言論出版の自由について」─石井満

Vol.43

「浮動未だ止まず─出版界横観」

Vol.42

「講和と出版。良識に期待する」─金森徳次郎、「フェアな競争が必要」─中島健蔵

Vol.41

「広告と調査」─深井武夫

Vol.40

「出版以前」─坂西志保

Vol.39

「今秋には第一声。期待される民間放送」

Vol.38

「出版界今昔」─鍛冶忠一

Vol.37

「装幀に一般の関心高まる─第三回装幀賞決定」

Vol.36

「翻訳権への正当な認識を。翻訳権10年とはどういうことか」

Vol.35

「出品図書580点、装幀原画84枚─第三回装幀美術展」

Vol.34

「ふえた重版物と普及版─出版の小刻み的傾向」

Vol.33

「パルプの統制撤廃を繞って。現下の用紙事情」

Vol.32

「第三回装幀美術展」

Vol.31

「フラグメント」─関谷忠雄

Vol.30

「用紙生産絶対量変わらず不足から出版の自粛へ」

Vol.29

「出版をたたえ出版を恐れる」─金森徳次郎

1950

1950年1月増ページ

広告業界の急速な復活に合わせて増ページ。一般商品広告関係の記事も扱うようになる。その後、業界の動向とともに、新聞・雑誌・ラジオなど各方面に内容を拡大。

Vol.28

「1950年十大ニュース(チャタレイ事件、ロマンス社の紛争等)」

Vol.27

「良書普及運動について」─中井正一、中島健蔵

Vol.26

「“第四回”読書週間に望む」─石井満、本吉信雄、布川角左衛門

Vol.25

「苦悩する出版界。秋のシーズンをどう見るか」

Vol.24

「ベストセラーへの反省」─中井正一、「特集・連合広告の研究」

Vol.23

「出版界の不況について」─竹泉武、水谷章一、宮沢忠雄、芹沢光治良

Vol.22

「昨今の出版事情。本は売れないと云う」

Vol.21

「向上した装幀美、第二回装幀美術展終る」

Vol.20

「第二回装幀展に際して」─新居格、恩地孝四郎

Vol.19

「陽春を飾る“第二回” 装幀美術展」

Vol.18

「軌道に乗りつつある出版界」

Vol.17

「1950年 今年こそフォームを整えよう。出版界に望む」─中井正一

1949

1949年11月 編集長 堀尾直信(Vol.15~74)

Vol.16

「今年の出版界を顧みて」─川崎文治、田村年雄

Vol.15

「税金対策を衝く。出版界の内包する諸問題─科学性と合理性の必要─」

Vol.14

「外国語翻訳著作権について」

Vol.13

「われ等は如何にしてふみ止まるべきか」─中井正一

Vol.12

「毎日出版文化賞はどう決定されるか」

Vol.11

「出版界はどうあるべきか」─鈴木文史朗

Vol.10

「日配第二会社問題に対する出版界の概況」

Vol.9

「“装幀美”の再発見。装幀展を終わって」─新居格

Vol.8

「出版界春の三大行事迫る」

Vol.7

「美しいよい本の時代は来た。“装幀賞”と“装幀美術展” 陽春を飾る二大企画発表」

Vol.6

「雑誌の“過剰生産”対策ありや 激烈なる競争に小売店はやくもヒメイ」

Vol.5

「出版文化に新風! 美しいよい本をつくるために協力して。本社に装幀相談所開設」

1948

1948年9月『博報堂月報』創刊 編集長 松本昇(Vol.1~14)

『広告』の前身となる『博報堂月報』創刊。瀨木博信社長による「創刊のことば」(第1号)には「出版広告取扱五十有余年の歴史を持つ小社が出版広告界の動向とその主なる媒体機構である新聞雑誌社の広告政策をあまねく研究して出版広告発達の上に聊かお役に立ちうるものをご覧に入れたいという念願から創刊致しました。創刊号御高覧の上御示教賜りましたならば誠に幸甚に存じます。何卒、今後一層のご指導御べんたつを御願申上げます(本社社長)」とある。タブロイド半裁判。当時価格は5円で頒布された。

Vol.4

「どんな本がよく読まれているか」(上野図書館調査)

Vol.3

「婦人雑誌はどうあるべきか?」─平林たい子

Vol.2

「特集・出版広告の研究」─殖栗文夫、江尻進

Vol.1

出版界を左右する読書組合、創刊のことば─瀬木博信